En los libros de Fernando Vallejo las páginas rugen: la voz del narrador se impone y desplaza el asunto. En las novelas y en los manuales sobre biología y física importa más el ritmo que la anécdota. La prosa sustenta un edificio narrativo sencillo: en ninguna obra suya hay personajes nítidos –son nostalgias de quien escribe– ni sofisticadas miradas del mundo. No narra ni argumenta: recuerda, rememora. Los libros de Vallejo braman, se desbocan, arrastran, y lo hacen sin detenerse a pensar en el matiz ni en el gusto del público. Pasan de la crítica acética a la derecha a los dardos venenosos a la izquierda. Todos sus textos parecen el mismo porque parten del dolor por la pérdida del paraíso saboreado en la finca familiar, en los mimos de la abuela Raquel y en la estampa del padre. Los discursos, las columnas, las biografías, los ensayos anhelan detener el reloj, congelarlo en una imagen perdurable.

Las elegantes formas de mentar la madre de Vallejo

Fernando Vallejo ha hecho una obra que ha merecido premios importantes y el reconocimiento internacional. Su gran acierto es el trabajo depurado y personal del lenguaje.

-

Ilustración Don Repollo -

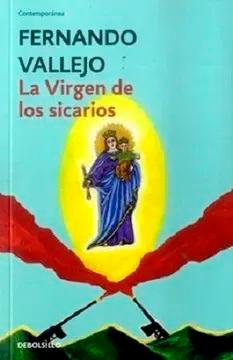

Vallejo abomina el cambio y busca refugio en la memoria. En La Virgen de los Sicarios hay un momento clave en el que esto queda a la vista del lector. En medio de una sarta de digresiones suelta este párrafo: “Mira Alexis: Yo tenía entonces ocho años y parado en el corredor de esa casita, ante la ventana de barrotes, viendo el pesebre, me vi de viejo y vi entera mi vida. Y fue tanto mi terror que sacudí la cabeza y me alejé. No pude soportar de golpe, de una, la caída en el abismo”. El paraíso al que anhela volver el narrador está por fuera del tiempo y eso, precisamente, lo salva de los efectos de la transformación. La única invención humana que sin lograrlo del todo puede frenar el vértigo de los días y las semanas es el lenguaje. En virtud de las palabras, por su sortilegio y fuerza, la perra Bruja vuelve a ladrar, Darío no ha sido devorado por el virus, Medellín es una villa sin barriadas ni metro en cuyas calles los ancianos fuman cigarros Victoria y los niños corren con la mirada puesta en un globo de diciembre. La palabra le devuelve el vigor a lo ido. Vallejo es un conservador, no por el contenido ideológico de sus arengas sino por la creencia en la superioridad del pasado.

En 1983, luego de rodar Crónica roja, Barrio de campeones y En la tormenta y de perder para siempre el encanto por el cine, Vallejo publicó Logoi: una gramática del lenguaje literario, un libro de más de quinientas páginas en el que —según le contó al poeta Eduardo Escobar en una entrevista televisiva—quiso enseñarse a sí mismo a escribir. La frase, amén de fanfarrona, destila algo muy importante para entender la singularidad de Vallejo, esa mezcla de pedantería con quiebres de ternura. Dedicada a la memoria de Rufino José Cuervo, la obra hace parte de una longeva tradición de la literatura colombiana que ha elevado el examen de los mecanismos formales de la lengua a la categoría de pasión y de seña distintiva de la élite letrada. Al publicar un trabajo de esta naturaleza, de alguna manera Vallejo continuó la empresa conservadora del siglo XIX de hacer del idioma un escenario de lucha y refriega, en la que empeñaron buena parte de su energía personajes de la talla de Miguel Antonio Caro, de José Manuel Marroquín y Marco Fidel Suárez. Aunque acuda a referentes de otros idiomas y de distintas naciones, Logoi nunca vacila en su objetivo de ser una preceptiva hecha a partir de la historia y los ejemplos del pasado. A fin de cuentas, Vallejo no es un reaccionario, sí un esteta herido por la saudade.

En las primeras cuartillas, Vallejo utiliza el relato de los poemas homéricos para afianzar una idea en apariencia obvia pero de enorme lucidez: aunque utilicen las mismas herramientas —las palabras— el lenguaje oral y el literario apuntan a disímiles blancos: el primero se circunscribe a lo práctico, al intercambio cotidiano de información que hace posible el funcionamiento de la sociedad. La literatura, por su parte, comunica las nociones del mundo del autor, por supuesto, pero también siembra en el ánimo del lector un estremecimiento, una duda frente a la realidad. Por definición, el arte literario es una brecha abierta al mundo y, a la vez, un ejercicio de artesanía que une en un mismo tejido el concepto con la prosodia, el contenido con la música.

Para entender la forma en que las combinaciones léxicas y semánticas despiertan el sentimiento, el estudio del ayer adquiere relevancia. En dicha óptica, la fuerza de los textos está en la etimología, en la retórica, en la cadencia, en las palabras extraídas del torrente de la historia para convertirse en la carne del pensamiento y la emoción. Vallejo es un escritor profundamente castellano, hijo de la lengua de Cervantes y de los campesinos de la fonda. A diferencia de los libros de los anglosajones, en los que el idioma está al servicio de estructuras narrativas, en los volúmenes nacidos con la impronta de la lengua española —que no quiere decir lo mismo que los escritos en español— el lenguaje lo es todo. En parte, eso explica la génesis de obras del cariz de Paradiso, de José Lezama Lima; de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez; de El río del tiempo, de Fernando Vallejo; de Mortal y rosa, de Francisco Umbral; de Tu rostro mañana, de Javier Marías. Al igual que en los poemas de León de Greiff y de Guillermo Valencia, en ellos la escritura es una manera personal de apropiarse de los vocablos y expandir sus significados.

Sus críticos y –cosa curiosa– sus admiradores emplean con frecuencia la palabra cantaleta para describir el tono y la forma de los libros de Vallejo. Los comparan con los desahogos de las tías y las abuelas. Aunque pueda tener gramos de verdad, esta afirmación ignora por completo que la obra del antioqueño es el resultado del tenso dominio del lenguaje, de sujetar con firmeza la fina rienda de seda, y eso se demuestra en las exhibiciones de destreza prosística. En el volumen de cierre de El río del tiempo hace esto:

“Y ahora toma aire Peñaranda, contén la respiración, ármate de paciencia, papel y lápiz y ábrete párrafo aparte que te voy a dictar un chorizo, lo que este libro al terminar ha de ser, cuando adquiera su prístino genio y figura, cuando acabe, cuando acabe. Un libro así: chocarrero, burletero, puñetero, altanero, arrogante, denigrante, delirante, desafiante, insultante, colérico, impúdico, irónico, ilógico, rítmico, cínico, lúgubre, hermético, apóstata, sacrílego, caótico, nostálgico, perifrástico, pleonástico, esquizofrénico, parabólico, paradójico, inservible, irrepetible, irreparable, irresponsable, implacable, indolente, insolente, impertinente, repelente, recurrente...”

Encabalga con elegancia uno detrás del otro ciento cuarenta adjetivos y suelta en la otra orilla al lector, sin aliento pero maravillado. La prosa de Vallejo es una partitura: para dimensionar su complejidad y belleza se debe restituir la cadencia al leerla en voz alta. Así el milagro del hijueputazo bien dicho se despliega y envuelve.

“...Veloz, atroz, soez, sagaz, mordaz, feliz, falaz, revelador, olvidadizo, espontáneo, inmoral, insensato, payaso, y como dijimos antes de empezar y para que no se te vaya a olvidar, cuentavidas, deslenguado e hijueputa” ◘

Fragmento de La virgen de los sicarios

Algo insólito noté en la carretera: que entre los nuevos barrios de casas uniformes seguían en pie, idénticas, algunas de las viejas casitas campesinas de mi infancia, y el sitio más mágico del Universo, la cantina Bombay, que tenía a un lado una bomba de gasolina o sea una gasolinera. La bomba ya no estaba, pero la cantina sí, con los mismos techos de vigas y las mismas paredes de tapias encaladas. Los muebles eran de ahora pero qué importa, su alma seguía encerrada allí y la comparé con mi recuerdo y era la misma, Bombay era la misma como yo siempre he sido yo: niño, joven, hombre, viejo, el mismo rencor cansado que olvida todos los agravios: por pereza de recordar.