Volver a Francisco Antonio Cano. Hay que hacerlo de tanto en tanto. Porque él estuvo al principio. Porque como en el despertar de Macondo, cuando sus ojos se abrieron, las cosas eran tan nuevas que no tenían nombre. Ni habían surgido las imágenes primordiales. Sí, el mundo de Cano era joven y había que contarlo para que existiera. Había que Inventarlo para poder creer en él.

Es que Colombia apenas se acercaba al siglo de pensarse como república, tiempo que había utilizado, sobre todo, para revolcarse sobre sí misma en múltiples contiendas intestinas. Al despuntar el siglo XIX, después del parto de fuego que fue la Guerra de los Mil Días, era el momento de la pausa, de la calma después de la tempestad. Ya se podía pasar a los relatos y representaciones, amparados en los primeros capitales acumulados gracias al oro, al café y al dinámico comercio antioqueño. Y, por supuesto, a las ansias de una élite que quería exhibir su prestancia y poder recién adquiridos.

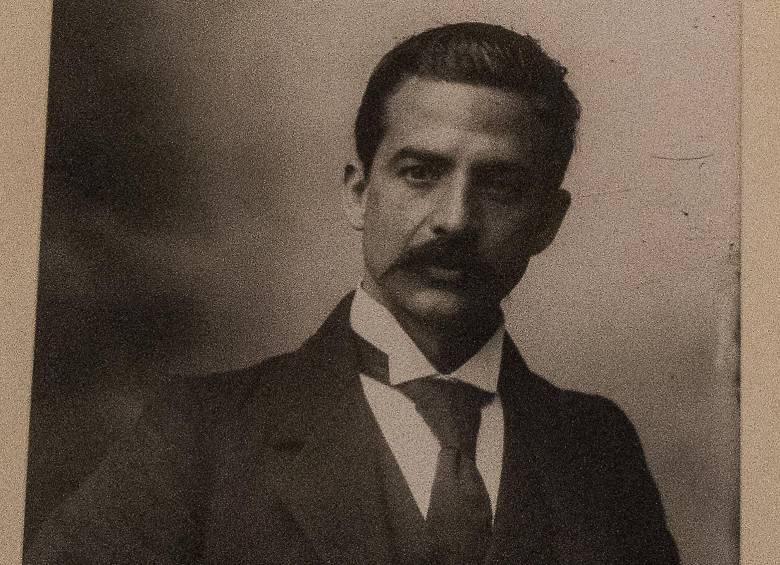

Se necesitaba entonces un narrador quien, al tiempo que describiera, creara lo que todavía no existía. Se requería a alguien a quien el país le entrara en la cabeza y lo pudiera devolver en píldoras digeribles. La ciudad naciente decidió que este inmigrante de Yarumal, de ojos abiertos, dedos precisos y mente receptiva fuera quien lo hiciera. El político Carlos E. Restrepo así lo decretó: “Cano dará color a las escenas arrulladas por la lira de Gutiérrez González, pintará el fuego de las auroras del trópico y traducirá la melancolía de los crepúsculos andinos”. Mientras, para Pedro Nel Ospina, el talentoso joven sería sencillamente el “encargado de realizar nuestras esperanzas de perfeccionamiento social”.

Así, este artista de la provincia les dio carne y hueso a los requerimientos más urgentes del proyecto civilizador. Y desplegó la gran obra teatral de “la antioqueñidad” que, aunque descolorida y maltrecha, sigue representándose todavía en el tercer milenio. Por eso, de tanto en tanto hay que volver a Cano, el padre de nuestra identidad visual. También el primero que logró volver el mirar una profesión y el arte una investigación de su entorno. Y aquí está Cano de nuevo en el Museo de Antioquia, para celebrar, cómo no, el cumpleaños 350 de Medellín.

Un horizonte lleno de ruidos y fantasmas

Hay en esta muestra un gesto definitivo que envuelve a todos los demás de una propuesta llena de gestos. Y es la decisión del curador Juan Camilo Castaño de instalar la obra “Horizontes”, es decir, el pilar fundacional, la piedra sobre la que se construyó la región, el cimiento del edificio identitario y, por supuesto, del Museo de Antioquia, guardián de esta memoria, sobre un vidrio. Es decir, no se acudió a un muro sólido para ayudarle a sobrellevar a esta obra su pesada carga histórica, sino que, al contrario, fue emplazada sobre la fragilidad y transparencia de un cristal. Ya desde aquí empieza a perderse la solidez del relato mítico del “pintor de la raza”.

Cuando el visitante llega, encuentra de frente, sin más rodeos, a la espléndida, rozagante y blanca pareja de fundadores que nos hemos acostumbrado a ver en cada pueblo de Antioquia, en cada esquina de la ciudad, con su aureola de orden, bendición y nostalgia. Ellos ocupan el lugar central de la sala, al igual que el de los imaginarios, desde que fue pintada en 1913. Pero al reposar sobre un cristal, sus personajes ya no están aislados ni protegidos por la mano sacralizadora del museo. A contrario, emergen desarmados y vulnerables, en medio del tumultuoso tráfico de símbolos y de fieras disputas por el significado que es siempre un relato.

Con este golpe visual, “Horizontes” deja de ser la postal edulcorada que nos sabemos de memoria. Porque la placidez, seguridad, armonía y optimismo irradiados por estas figuras que crearon el estereotipo de “lo antioqueño”, están atravesados ahora por el murmullo perturbador de las causas y las consecuencias.

Así, la monumentalidad del líder de la Regeneración, Rafael Núñez, el austero timonel del barco que le había dado un rumbo conservador a los destinos del país, se encuentra con la mano trabajadora del campesino. Los hombres ilustres, con nombres, apellidos y presencia satisfecha, deben mirar a los labradores anónimos que hasta ahora no habían tenido derecho a la imagen. La ropa de telas nacionales con la que unos atraviesan selvas y tumban montes contrasta con los vestidos adustos de los otros, y sus distintivos de clase y poder. Las lanzas que hirieron a los soldados en las guerras civiles reverberan en el hacha laboriosa de la colonización antioqueña. Los gestos bíblicos se escapan del “Cristo del Perdón” y se filtran en la abnegación sin límites de la matrona campesina, también subordinada a su hombre. Comprendemos entonces que el campo de “Horizontes” estaba lleno de ciudad, las montañas de tensiones, el orden familiar estaba regido por mandatos católicos; la naturaleza, por la política.

Con este montaje, la obra deja su burbuja impoluta e ideal. Y se ensucia de circunstancias, de hechos históricos, de las causas sociales que el credo estético del academicismo y los ideales políticos del momento hubieran querido en compartimentos estancos, y en obras y géneros pictóricos aparte. Aquella superficie de espejo en la que nos ha gustado reflejarnos, se transforma aquí en un Aleph insondable como el de Borges. Un remolino en el que entra todo lo que expulsaba la técnica perfecta, la composición, la perspectiva y ese aire gélido del neoclasicismo francés, petrificando dulzarronamente una hondonada antioqueña. También se pone en evidencia lo teatral que había detrás del supuesto naturalismo de Cano, con el pedestal coronado por el rostro herido de Atanasio Girardot y su bandera caída. El pasado, el presente y el futuro emergen entonces como representación. Y Cano, como el sancionador por excelencia de un orden social, político y simbólico.

La teatralidad de la belleza

Si el poder fue una representación teatral bajo el pincel de Cano, también lo será la naturaleza, a la que en algunas obras le dio el estatuto de telón. Lo vemos así en la segunda sala de la exposición, donde la anfitriona ahora es “La Fuente” (1900). Un espléndido paisaje, aunque en este caso europeo, urbano y en formato vertical. Su tema es el clásico monumento conmemorativo donde los cuerpos, pero también los árboles, los caballos, hasta el agua, más que a ellos mismos, remiten a ideas morales y ejemplares.

“La Fuente” representa lo mejor de su aprendizaje en las academias parisinas, donde estuvo durante cuatro años (1885 – 1901). Y lo que allí aprendió, mientras paradójicamente el país se desangraba en la guerra de los Mil Días, esas formas pulcras, esa técnica precisa, esa visión idealizada, sería la que después se esforzaría por trasladar a nuestra prosaica y tumultuosa realidad. Era lo que se esperaba de un artista académico y a ello Cano respondió con todas sus posibilidades. Hay en esta segunda sala simplemente una explosión de belleza en los pétalos de sus afamadas rosas, en las pieles de porcelana de sus bebés y niños, en los desnudos masculinos y femeninos donde buscaba la perfección anatómica.

También están sus paisajes. En ellos podemos reconocer una de las primeras miradas en la historia del arte colombiano al entorno vernáculo. Por lo tanto, se volvieron un molde para quienes vinieron después, como los acuarelistas antioqueños, quienes habían sido sus alumnos. Estas representaciones, como tan certeramente lo señaló Miguel Escobar, inauguraron el género del paisaje en el país, incluso antes de que se creara la Escuela de la Sabana en Bogotá. Cano empezó a practicar su observación aguda de la naturaleza antes de su viaje a Paris, en obras que registraron la geografía agreste regional, pero también saludaron los primeros gestos urbanos de la Villa, los bordes colonizados de la quebrada Santa Elena, los árboles tras las rejas del Parque Bolívar, la silueta del emergente poblado, alzándose al otro lado de un río Medellín vivo y sinuoso.

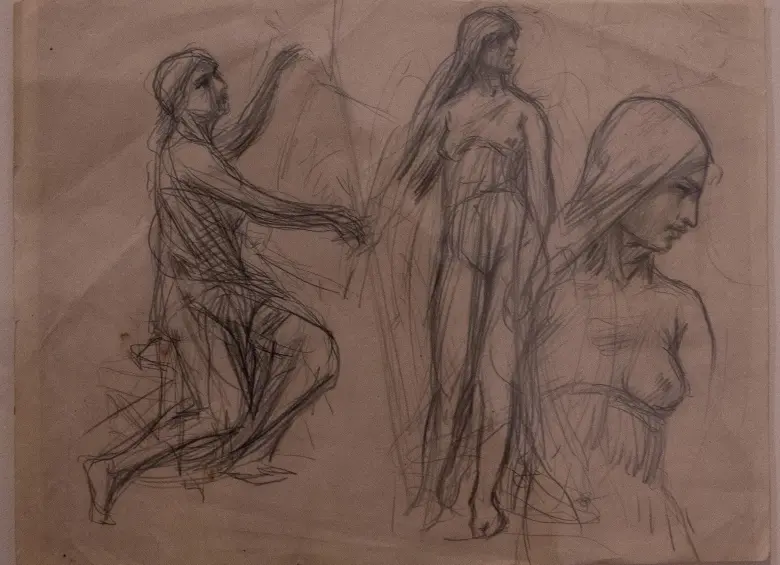

Pero junto a estos paisajes escenográficos, también están centenares de bocetos a lápiz donde vemos su alma más genuina y libre, en una conexión palpitante que no tuvo siempre con sus temas. Es que, como el agnóstico que fue, pintó con corrección múltiples obras religiosas sin un gramo de fe. Retrató a la poderosa clase emergente de la economía local sin identificarse con ella. Dibujo cuerpos desnudos, pero desprovistos de desvaríos eróticos. Reprodujo flores domesticadas con una perfecta fórmula que le hizo ganar premios como el de la Exposición Nacional de 1899 en Bogotá, aunque sin pasión alguna. Retrató los cuerpos caídos de la guerra sin sangre ni drama.

Es otro el Cano que se rompe los ojos mirando el escorzo de una vaca, la caída leve de una hoja, los retorcimientos dramáticos de una rama, los intrincados tejidos vegetales de un bosque andino. En esta muestra están sus más acabados paisajes, aquellos en los que fue estrictamente académico, pero también otros en los que coqueteó con la disolución de las formas bajo la luz del sol, en contravía de su rechazo al impresionismo y sus manchas.

Volver a Cano. Volver de la mano de una colección inédita de dibujos que pertenecieron a su familia y esta curaduría ha tejido juiciosamente con las obras canónicas. Dibujos que hacen de caballos de Troya de la monumentalidad de sus obras maestras, las socavan y nos muestran sus entrañas debajo de los empastes. En las líneas sin pretensiones de estos bocetos vemos a Cano pensando, dudando, repitiendo, encontrándose para perderse otra vez. Creando los personajes, fabulando los rostros, puliendo los pliegues de un vestido que santificará al héroe político, o que creará a una lavandera. Es el artista solo, en silencio, conversando consigo mismo, antes de lanzar su creación a la palestra pública. Es su obra cuando todavía es solo un pensamiento vigoroso y sutil antes de encarnar el gran cuadro al que se le exigía impresionar.

Volver a Cano es volver a los estereotipos cuando todavía no se habían congelado. Volver a Cano es volver al origen de nuestro mundo. Y hoy se puede volver en el Museo de Antioquia gracias a la exposición ‘La Creación del Gesto’, En ella no solo vemos, sino que nos vemos.