Guillermo Angulo tiene 97 años y también un jardín lleno de orquídeas en Choachí. Cierren los ojos, vean un cuadro verde de Monet. Es eso, pero más luminoso. Entre los nenúfares y las astromelias está una casa victoriana que alguna vez perteneció a Miguel Abadía Méndez, presidente de la república entre los años 1927 y 1930, azul como la sangre de María Antonieta. A veces, cuando la bruma baja de la montaña, Guillermo Angulo alcanza a ver el fantasma del expresidente salir perezoso al río que besa la propiedad y allí se agacha a tomar de esa agua espesa. Más de una vez ha querido sacar su Leica y tomarle una foto, pero el espectro se deshace en átomos. Guillermo Angulo ha vivido tanto que ya no le teme a los fantasmas, todo lo contrario, los ha aprendido a querer. “Todos sus amigos están muertos” me dice su hijo Alessandro en un almuerzo en su apartamento en las Torres del Parque, viendo desde arriba como la arena se come las gradas de la cada vez más derruida plaza de toros de la Santa María y mentalmente hace una lista de los que alguna vez abrazó: Manuel Mejía Vallejo, escritor potente y profuso bebedor de ron; Rodrigo Arenas Betancur, con quien viajó a Venezuela a sus veinte años cuando todos los caminos terminaban en Caracas; Alberto Aguirre, con quien compartió Piel Rojas y cervezas al lado de Fernando González en Otra parte; Alejandro Obregón y su gripa eterna, y Gabriel García Márquez. Todos tenían algo en común: le decían maestro desde que era un muchacho.

Hay una foto de Guillermo Angulo a los treinta años que está colgada en la amplia sala de su casa en Choachí. Tiene un bigote de bufón de Velásquez y está vestido como un mozalbete del siglo XVI. A su lado está Vianna, la italiana a quien conoció mientras estudiaba cinematografía en Roma. Ella parece una chica de los años veinte. Es la foto oficial del matrimonio. He visto las fotos de abuelos y parecen siempre la misma foto, con las mismas costumbres, con los mismos gustos. Angulo rompe todos los moldes. En realidad, son tan sofisticados que parece una pareja del siglo XXII en una fiesta de disfraces. Vianna murió hace unos años después de padecer Alzheimer. Murió en esa casa llena de fantasmas que tanto miedo le daba a Gabriel García Márquez, el mejor amigo de Guillermo Angulo.

Cuando conocí a Guillermo me invitó a un almuerzo que organizó en la Orquidiócesis de la Teguada en Choachí. Él era un muchacho de 88 años. Compartimos un porro y dimos una vuelta por su jardín. Nos acompañó Carolina Sanín. Con un bastón en una mano y un porro en la otra, el maestro nos iba descubriendo sus tesoros:

“Esta es una Victoria amazónica” —nos decía señalando una inmensa hoja redonda que flotaba encima de un pequeño lago, lo suficientemente gruesa como para soportar el peso de un sapo—. Luego nos señaló con su bastón (o con el porro) una foto que parecía emitir un resplandor debido a sus colores furiosos “Lo que ven es una Cattleya violácea, quien muchos creen se da sólo en Brasil, pero eso es mentira, esto es privilegio de los llanos orientales colombianos”. Una abeja se posó justo en una flor blanca, con pétalos aerodinámicos, como si la hubiera construido Calatrava “La Stanhopea reichenbachiana es de las plantas más difíciles de conseguir” y empezó a contar una historia mientras la dama de los cabellos ardientes me abrazaba.

Anguleto —apodo que le puso la familia García Barcha hace muchísimos años— nació en Anorí, Antioquia, en 1928. Una vez me dijo que él nunca se preocupó por la plata porque venía de una familia que era dueña de minas de oro. En Anorí el oro brotaba de la tierra como si fueran detritos. Alessandro, su hijo mayor, destacado productor y director de cine, me ha invitado a almorzar en su apartamento en las Torres del Parque, lugar que construyó otro testigo de la vida de Anguleto, Rogelio Salmona, el destacado arquitecto bogotano que creó, como si se tratara de una obra de arte, este conjunto habitacional que sigue siendo deslumbrante. En medio del almuerzo, Alessandro me cuenta lo que acaso sea la verdad sobre el origen de Angulo: “Mi papá era hijo de un alcalde. En esa época ser alcalde era una profesión. A usted lo llamaban para ser alcalde de cualquier municipio y tenía que arrancar a establecerse en un pueblo. Mi papá nació en Anorí por azar. Siempre me ha dicho que en su casa nunca había un peso porque su papá era funcionario y su mamá ama de casa. No entiendo como hizo para viajar tanto. En México trabajó, pero en Roma estudió cine y se la pasaba en cine. Nunca supe de donde sacaba la plata”. A esto hay que agregarle que tenía amigos artistas como Cepeda Samudio, Juan Antonio Rosa o Eduardo Ramírez Villamizar. Cuando Anguleto llegó a México, en 1954, le mostró unas fotos a Rodrigo Arenas Betancur, quien estaba cómodamente establecido en el DF. Varias de esas fotos se convirtieron en íconos, como la de esa mujer mexicana cargando un hijo en una manifestación.

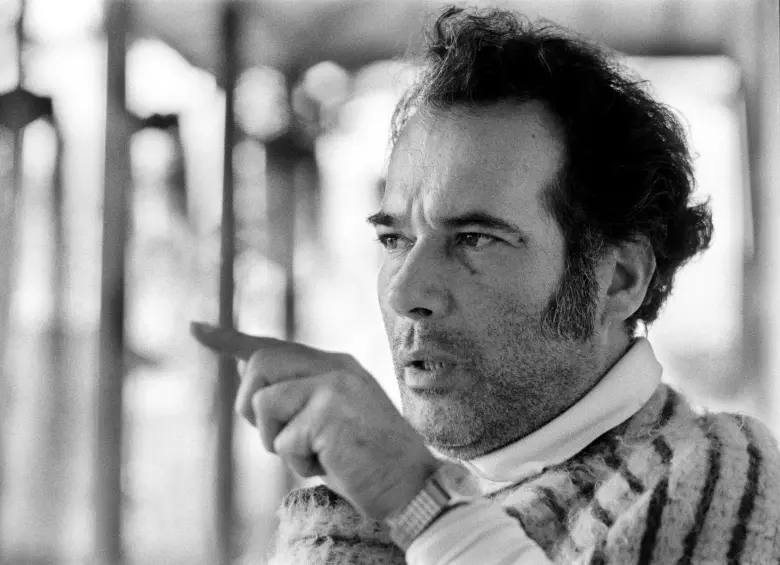

Arenas Betancur creyó que las fotos eran magistrales, así que le dio una recomendación que le cambió la vida: “Mándaselas a García Márquez, un periodista de El Espectador que vive en Bogotá y es muy bueno. Él las puede publicar”. Así que se las envió y al mes apareció un artículo titulado Fotógrafo colombiano hace cine neorrealista en México. Angulo, agradecido, le escribió y García Márquez le respondió que cuando regresara a Colombia lo buscara. Así lo hizo un año después, pero el periodista se había ido a Europa. En 1956 el maestro se fue a Roma a estudiar cine en el Centro sperimentale di cinematografía, en donde tenían de profesor a Cesare Zavattini, el hombre que escribió Ladrón de bicicletas y las obras cumbres del neorrealismo. García Márquez también estaba matriculado, pero se había ido a París. Angulo lo persiguió hasta allá. Se encontraron en el Hotel de Flandre y en la noche en que se conocieron —por fin— le tomó unas fotos que hacen parte de la historia del arte colombiano.

Eran los tiempos en los que Rojas Pinilla había cerrado El Espectador y García Márquez estaba aislado en París, como un náufrago, lo único que tenía era a una catalana llamada Tachia Quintanar y una novela, El coronel no tiene quien le escriba, la historia de un hombre que, como él, esperaba un cheque que nunca llegó. La casera del hotel, recuerda el fotógrafo, se llamaba madame Lacroix. A ella, Angulo le pidió la habitación más barata que tuviera y allí vivió tres meses. Muchas veces Angulo tuvo que pasarle plata a su amigo, quien vivía de la caridad de colombianos que creían en él y tenían plata, como Hernán Vieco. “Además de plata, Gabo se llevaba libros y revistas como la París Match o los Cahiers du cinemá que compraba”. El cine se llevaba buena parte de la conversación, más que las discusiones que después tendría sobre Faulkner y Virginia Wolf en las interminables noches de la Cueva, el mítico bar de Barranquilla; aunque Angulo dice que es mentira que García Márquez fuera cliente asiduo de ese lugar. Al futuro creador de Cien años de soledad le gustaba más ir a la Tiendecita, un restaurante de comedores de chicharrones y bebedores de Águila que fundó en 1961 Álvaro Cepeda Samudio. “Con Gabo pasábamos tardes enteras en la cinemateca francesa, atiborrándonos de cine, incluso una vez conocimos al director de la cinemateca, Henri Langlois, y nos contó como había escondido buena parte del cine europeo de la voracidad destructiva de los nazis durante la ocupación”.

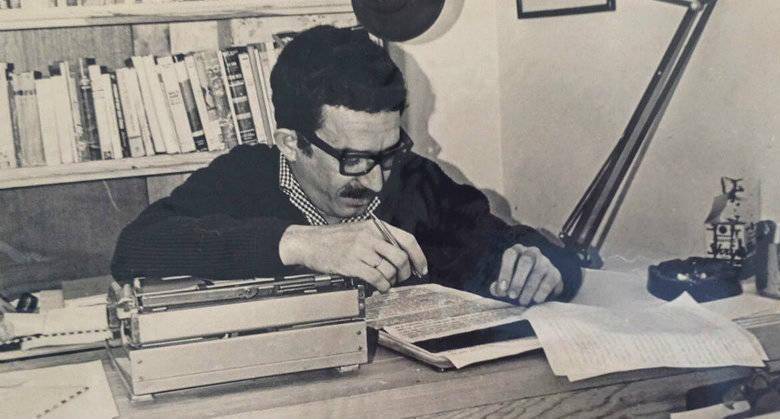

Los amigos se la pasaban entre Roma y París, desplatados y felices. Angulo se graduó de cineasta y García Márquez terminó en México, cobijado entre otros amigos por Álvaro Mutis, quien le consiguió un trabajo muy bien pagado como publicista. Allí se volvieron a ver. Fue en 1966 cuando, rumbo a un viaje a Acapulco, mientras conducía el Opel blanco que compró después de ganarse el premio Esso por su novela La mala hora, tuvo una epifanía: por fin había encontrado el tono para narrar la historia que llevaba taladrándole la cabeza durante años. Así que se encerró en su casa en la calle del Fuego, le dijo a Mercedes Barcha que se ocupara de los niños y de la renta —en realidad, García Márquez tenía suficientes ahorros como para dejar de escribir por un año—, porque él se iba a sentar a escribir la novela que había soñado: sin que “nadie me jodiera la vida”. Angulo llegó en 1966 y pudo captar este momento histórico: García Márquez está corrigiendo un capítulo de su novela Cien años de soledad. “Esta, sin duda, es mi foto más pirateada”.

A Angulo, antes de la pandemia, se le podía ver en El Patio, su restaurante favorito en la Macarena o en la panadería de las Torres del parque. El bastón, con cabeza de caballo, se lo regaló Gabo. Ya no suele contestar llamadas de periodistas que quieren encontrar el último chisme recóndito del Nobel, sus infidelidades, su gusto por el licor, su vida disipada, las novelas que no escribió. Angulo, si está en Choachí, toma su cámara y le toma fotos a las astromelias, al musgo, a los flores que brotan del suelo. Si está en su apartamento de las Torres del parque ve “la última serie del momento” o, cuando quiere descansar, vuelve a poner los Soprano y en unas cuan- tas semanas termina sus 6 temporadas, más de 70 capítulos. “Estoy seguro de que a Gabo le hubiera gustado esta vaina”, me confiesa.

En octubre de 1982 García Márquez fue notificado por la academia sueca de que se había ganado el premio Nobel. Sólo podía invitar a doce de sus amigos. Si él hacía la lista muchos se iban a quedar odiándolo; así que le dejó esa misión a Guillermo ya que “tu tienes el cuero duro”, le dijo. Y sí, muchos le dejaron de hablar.

El contacto siempre se mantuvo. Alessandro fue a estudiar cine en la escuela de San Antonio de los Baños y en Cuba los dos viejos amigos se vieron varias veces en la década del ochenta, una vez en una misión crucial para el país: en 1988 fue secuestrado por el M-19 el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y Angulo fue escogido por otro de sus amigos, el expresidente Belisario Betancur, para que fuera el intermediario entre Fidel Castro y el M-19. Su amistad con García Márquez fue crucial para esta designación. En la isla se quedó en la casa de huéspedes número 6, el lugar donde se quedaba el nobel cuando iba a La Habana y allí vio la imponencia absoluta de Mercedes Barcha, quien era capaz incluso de regañar al mismísimo Fidel. Una noche, el presidente cubano intentó darle un consejo sobre cómo hacer un arroz con camarones y ella le respondió muy a su manera: “Comandante, usted podrá mandar en su isla, pero en mi cocina se hace lo que yo diga”.

La relación sólo la rompió el Alzheimer. La enfermedad comenzó a manifestarse en el escritor a comienzos de este siglo. Siempre se creyó que la radioterapia que tuvo que hacerse para combatir el cáncer linfático que lo atormentaba aceleró la pérdida de la memoria. Uno de los secretos que tiene Guillermo Angulo para ser un muchacho a sus 97 años es dormir. “Tengo una técnica que me enseñó un agente de la CIA —me dice entre la verdad y el mito— voy durmiendo cada parte de mi cuerpo en un ejercicio de meditación. Puedo hacerlo cuando me plazca. Por eso siempre duermo ocho horas diarias. Ese es el secreto para no perder la memoria”.

Angulo admira al neurólogo antioqueño Francisco Lopera, el científico que más cerca ha estado de encontrar una cura para el Alzheimer. Lopera le contó que la primera vez que leyó Cien años de soledad hizo un gran descubrimiento: García Márquez, por intuición, o tal vez por un profundo conocimiento de la medicina, había descubierto la relación que hay entre no dormir y la pérdida de la memoria. Cuando llega a Macondo, Rebeca trae consigo la peste del insomnio. Al principio José Arcadio Buendía vio en esto una bendición, si no se duerme se puede trabajar más. Pero pronto la gente empezó a olvidar hasta cómo se llamaba. En su libro, Gabo + 8, Angulo transcribe una conversación que tuvo con Lopera sobre esta parte de la novela: “García Márquez describió en Cien años de soledad una especie de peste de la memoria en Macondo, causada por un insomnio fatal colectivo. Da la impresión de que el autor se hubiera inspirado premonitoriamente en el conocimiento de una enfermedad incurable, descrita en la literatura médica años después de su novela como “insomnio fatal familiar” que se presenta en grupos familiares de forma here- dada, comienzo con insomnio y severos trastornos de la memoria y termina con demencia, llevando fatalmente a la muerte”.

La enfermedad de la memoria atormentó a varios miembros de la familia García Márquez. A Gabo lo sorprendió justo cuando se encontraba redactando sus memorias. William Ospina, su albacea, tuvo que terminar esta labor, al menos en un primer tomo que todos conocimos con el hermoso nombre de Vivir para contarla. Guillermo visitó varias veces a su amigo cuando este era sólo un cascaron vacío. El 16 de abril del 2014 Rodrigo García Barcha llamó al apartamento que tiene en las Torres del Parque —fue el primer habitante que tuvo el icónico complejo arquitectónico diseñado por otro de sus amigos ilustres, Rogelio Salmona— y le avisó que ya no había nada qué hacer, su padre se estaba muriendo. Angulo tomó un avión hasta México, pero cuan- do llegó a la casa de la calle del Fuego su amigo acababa de morir. Mercedes, desde lejos, le advirtió: “En esta casa no se llora”. El fotógrafo se mordió los labios y la única respuesta que dio fue darle un beso en la frente a su amigo.

Once años después Angulo no quiere hablar de nada de eso. Nos estamos tomando un café, no en su jardín de Choachí sino en la pa- nadería que queda debajo de su apartamento, viendo la fachada de los edificios art decó que quedan aún en pie en la Macarena. De la nada me dice, con su voz aflautada: “No me gustó para nada la adaptación esa de Cien años de soledad que hizo Netflix”. No quiero contradecirlo. Me gustaría soltarle la lengua, que hable del respeto que se le debe a una obra maestra, a la labor de la fundación Gabo, de la que ha sido tan crítico, hablar de Mercedes y su altivez, hablar mal de la gente, pero prefiero no achisparle el genio y más bien le cambio el tema y le digo que hace poco volví a ver Los Soprano y el hombre entonces extiende una sonrisa y se pone a hablar de la simpatía que le generan los gánsteres en la pantalla y recuerda sus tardes en París viendo películas hasta que- dar ciego siempre con su amigo el escritor, cuando lo único que importaba era el cine.