En la primera viñeta Calvin —un rubiecito despeinado de seis años, provisto de una imaginación inquieta— le confiesa a Hobbes —el tigre imaginario con el que sostiene diálogos de gran calado— su intención de creer en la astrología. Ha decido hacerlo porque le parece sensato “que todas las facetas de nuestra vida diaria dependan de la posición de unos cuerpos celestiales que están a cientos de millones de millas de distancia”. La respuesta de Hobbes es parca, se limita a afirmar: “Oh, qué planetas traviesos”. Más allá del sarcasmo, la caricatura de Bill Watterson recuerda una obviedad que a menudo se pasa por alto al hablar de la razón y las creencias: el pensamiento es un automatismo de la naturaleza humana. Todo el mundo piensa. Las ideas inciden en las decisiones de los días laborales y en las minucias cotidianas: están involucradas en ir en metro a la oficina o en programar el reloj para llegar en bicicleta. Todo el mundo decide qué piensa y de qué manera: somete la vida a las doctrinas de un tutor o de un libro sagrado o, como en la canción de Pink Floyd, aprende a volar por sus medios. El pensamiento es una herramienta capaz de transformar o sostener la realidad. Sin embargo, no todos los pensamientos tienen el mismo peso ni idéntico valor.

Hace poco más de dos años, Jürgen Klopp, el entrenador del equipo de fútbol Liverpool, se volvió viral por una reacción suya en una rueda de prensa. Visiblemente molesto por la pregunta de un reportero, el alemán afirmó no ser la persona adecuada para hablar del coronavirus. “Política, coronavirus... ¿por qué me preguntas a mí? Yo llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado... Mi opinión no es importante: vivo en este planeta y quiero que sea un lugar seguro y saludable, pero mi opinión sobre el coronavirus no es importante”, dijo. Al hacer tal afirmación Klopp puso en práctica uno de los principios del pensamiento crítico: someter la información al cedazo de la duda y el escrutinio. Era imposible que Klopp no supiera nada de los contagios en el mundo y de las teorías más o menos descabelladas sobre el origen del virus de Wuhan, no obstante llegó a la conclusión de que no sabía lo suficiente para dar una opinión sensata y optó por el silencio. En lugar de repetir lo dicho por otros, de aceptarlo como verdadero, prefirió la incertidumbre. Ese simple acto ante las cámaras de los medios noticiosos británicos fue una lección de honestidad intelectual: reconoció los límites del entendimiento. A lo mejor sin pretenderlo —vaya uno a saber—, Kloop les dio material a los docentes de filosofía para explicar las premisas de Contestación a la pregunta ¿Qué es la ilustración?, de Immanuel Kant, uno de los escritos medulares del pensamiento crítico occidental.

Para leer más: Conversar: redescubrir ese placer tan humano

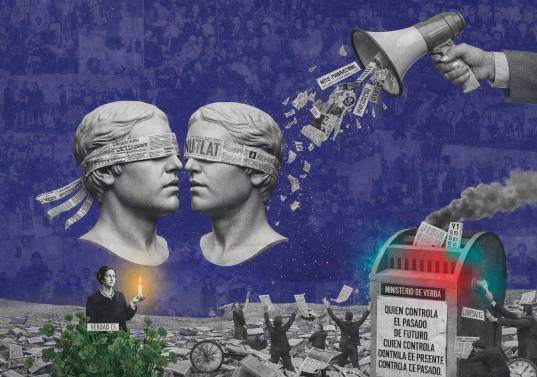

Publicado en 1784 en una revista de Berlín, el ensayo es el manifiesto de la Ilustración alemana, según Iván Padilla Chasing, profesor de la Universidad Nacional. En él Kant adopta el tono de quien invita a los compañeros de ruta a sacudirse la pereza y la cobardía para dejar atrás la infancia del espíritu y ejercer con todos sus riesgos y seducciones la adultez de la mente. Ese tránsito de un estado al otro lo llama la Ilustración y es el resultado de la ruptura con las verdades inmutables y el abandono de los maestros y los gurúes. Cada idea y decisión deben pasar por el crisol de la conciencia educada, no ser el fruto de la obediencia o el capricho. Kant insiste en la responsabilidad que entraña semejante conquista: habla de pensamientos “cuidadosamente revisados”, de la “persona docta” que comparte sus reflexiones con el público. El texto destila la atmósfera intelectual que se extendió por buena parte de Europa desde el Renacimiento y tuvo sus epicentros en Inglaterra, Francia y Alemania. Vistas a la distancia, las ideas de Kant parecen inofensivas y hasta próximas al lugar común, no obstante respondieron a su tiempo y de alguna manera hicieron parte de la tendencia que desató el sismo cultural de la revolución francesa. Por supuesto, los razonamientos de Kant se conectan con la tradición que incluye el Discurso del Método (1637), de René Descartes; los Ensayos (1580), de Michel de Montaigne; y la Reforma Luterana (1517). En la cultura nada ocurre de improviso: las cosas se gestan en las corrientes subterráneas de la política, la religión, el arte y la psicología colectiva.

Dichos hitos son los pilares de la modernidad, categoría de la historia para hablar de la época en la que el individuo dejó de ser un siervo y un feligrés y adquirió el estatus de ciudadano en las emergentes democracias. En ese periodo los pensadores levantaron un altar a la razón al considerarla el instrumento para entender el mundo y disipar las formas de la religión y la magia. Esos cambios no se limitaron a la artillería lexical de los filósofos y de los eruditos: trajeron consigo cosas concretas y medibles: “Recién nacidos que vivirán más de ocho décadas, mercados rebosantes de alimentos, agua limpia que aparece con un chasquido de dedos y residuos que desaparecen con otro, píldoras que eliminan una infección dolorosa, hijos que no son enviados a la guerra, hijas que pueden caminar por las calles con seguridad, críticos de los poderosos que no son encarcelados ni fusilados, los conocimientos y la cultura mundiales accesibles en el bolsillo de una camisa”, según la lista hecha por Steven Pinker en el prefacio de En defensa de la Ilustración. Sin duda, el asunto tiene otra cara. Los rituales y los dispositivos de la modernidad no han sido la panacea ni han traído a la humanidad un reino de miel y rosas. Para ser justos, se debe decir que en parte sembraron las causas del calentamiento global, las guerras mundiales y la deshumanización de las ciudades. Muy pronto el ánimo conciliador del profesor Kant fue reemplazado por la soberbia del colonialista que juzgó carentes de valor las sabidurías y las narraciones de culturas ajenas a las de Europa.