Abu Ahmed tiene 52 años y pertenece al grupo étnico Rohinyá de Myanmar, también conocido como Birmania, pero tuvo que huir de su país rumbo a Bangladesh debido a la represión militar que se desató un año atrás, el 25 de agosto de 2017, contra su comunidad. Una guerra que en tan solo un año obligó el desplazamiento de 700 mil personas y que la ONU califica como una “limpieza étnica”.

Ahmed tiene ocho hijos. Una de ellas es Rukia, de once años, quien cuando estaban en Myanmar sufrió una parálisis en sus piernas. Con su hija enferma y el conflicto latente dejó su país junto a su esposa, dejando al resto de la familia en su casa con la promesa de que se encontrarían en algún campo de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh. “No teníamos muchas esperanzas: podríamos ser arrestados o asesinados sin importar lo que hiciéramos”, comenta. Todo porque su etnia era perseguida por los rebeledes.

Cruzó la frontera caminando entre montañas y pagándole a otros hombres para que cargaran a su hija porque esta no podía caminar. Llegaron a la costa y un barco los llevó a tierra firme. Ya en Bangladesh logró encontrarse con el resto de su familia, pero no tiene un trabajo estable que le permita conseguir el alimento diario. Vive en la pobreza y no puede regresar a su tierra natal: “el país en el que cortamos nuestro cordón umbilical es Birmania (Myanmar). Estamos listos para regresar, pero ¿cómo podremos hacerlo mientras haya conflicto allí?”.

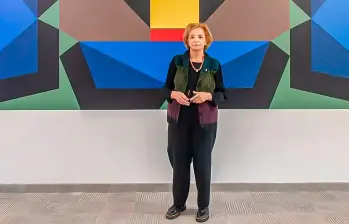

FOTO: EFE

Vivir como refugiado

“No pueden salir de los campos sin autorización de las autoridades. Las personas mayores y las mujeres se quedan encerradas en casa y los niños no tienen lugares para la recreación”, cuenta Condado Hincapié, un enfermero de Itagüí, Antioquia, que se dedica a realizar trabajos humanitarios con Médicos Sin Fronteras (MSF) desde 2003. Él está en Bangladesh y atiende dos campos de refugiados de Myanmar, conocidos como Nayapara y Unchiparang.

Estas más de 700 mil personas viven en cambuches que no tienen más de nueve metros cuadrados de área y en los que el techo alcanza aproximadamente de 1,8 metros de alto. Son construidos con láminas de madera, bambú y plástico que les da el gobierno cuando llegan al campo y el agua se filtra en las viviendas a causa de las lluvias del monsón. Pero lo más difícil es conseguir el alimento. Tan solo para conseguir agua, deben caminar dos veces al día.

MSF, organización que presta atención en salud en el campo de refugiados y otras entidades han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas, pero tras un año de conflicto en Birmania la comunidad Rohinyá continúa exiliada en Bangladesh a la espera de que se reconozca su estatus de refugiados. Mientras eso pasa, Abu Ahamed y su familia continuarán viviendo en su pequeña vivienda en el campo de Cox’s Bazar a la espera de que cese la violencia en Myanmar para volver a ese país que llaman su hogar.

FOTO: EFE

La lucha por el bienestar de los refugiados

Cuando comenzó la crisis en Birmania, Bangladesh dispuso su territorio para recibir a los refugiados, pero un año después su estatus legal no ha sido aclarado y otras naciones se niegan a recibir a estas personas. Y es que en la situación actual es difícil referirse a los refugiados rohingyas como tales, así lo explica Pavlo Kolovos, coordinador general de MSF en Bangladesh.

El motivo: “al negarse a reconocer los derechos legales de los rohingyas como refugiados o a otorgarles cualquier otro estatus legal, los Gobiernos y organizaciones implicados están consiguiendo que todas estas personas permanezcan al día de hoy en un situación de extrema vulnerabilidad”. Es decir, las personas de este grupo étnico, que es de mayoría musulmana, no cuentan con un país que proteja sus derechos.

Sin un estado que se encargue de su bienestar, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es su única salida. Pero no se trata solo de alimento o de un techo donde vivir porque muchos de estos migrantes sufren enfermedades graves o fueron víctimas de violencia sexual y sicológica.

FOTO: EFE

Ayudar, la meta de las organizaciones humanitarias

El enfermero Conrado Hincapié es testigo de esas historias. Una de sus pacientes fue violada por el esposo de su hermanastra. Aunque las organizaciones que están en Cox’s Bazar le brindan atención médica y apoyo sicológico, no ha podido acceder a mecanismos de derechos por su estatus de refugiada. “Son casos en los que uno trata de apoyar, pero se queda corto. Qué más se puede lograr con una persona si el gobierno no la atiende”, lamenta este enfermero de Itagüí, quien estudió en la Universidad de Antioquia.

Al preguntarle qué es lo más impactante de estar en un campo de refugiados de Bangladesh asegura que el solo hecho de ver territorios tan extensos en los que miles de personas sobreviven con poco acceso al agua potable, sin un manejo adecuado de las basuras o de residuos es motivo de reflexión. Por eso clama por tener una respuesta humanitaria mas consistente que mitigue las condiciones de precariedad en la que viven los Rohingyas y que han perdurado durante estos doce meses.

Los migrantes en Birmania están en condiciones de extrema vulnerabilidad. Prueba de esto es el testimonio que uno de los refugiados dio a MSF sobre sus condiciones de vida. “Cuando llueve, todos los miembros de la familia nos sentamos juntos, tratando de sujetar la casa con nuestro peso, para evitar que salga volando. Durante la noche todo está muy oscuro. Aquí no tenemos luz”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter