A mediados del siglo pasado Antioquia era un centro de desarrollo empresarial e industrial muy importante para el país, con grandes empresas que eran propiedad de algunas familias que le habían apostado a la generación de riqueza y de empleo en la región. Y fue en enero de 1961 que se constituyó la Bolsa de Medellín, para financiar a esas compañías con la capitalización de particulares.

Rápidamente se enlistaron la Compañía Nacional de Chocolates, Postobón, Bancoquia, el Banco Industrial Colombiano, Coltejer, Cine Colombia, Avianca, Simesa, Fabricato, Cementos Argos y Suramericana, entre otras.

Era una época en la que los abuelos y padres paisas daban de regalo en un bautizo, una primera comunión o unos “quinces” acciones (especies o títulos) de alguna de las empresas más emblemáticas de Medellín para que en unos años, cuando el homenajeado fuera mayor de edad, recibiera los dividendos. Una popular inversión a largo plazo.

Pero ese mismo mecanismo que sirvió para inyectar recursos a las empresas y para democratizar las utilidades, se convirtió en el resquicio por el que entró el apetito voraz de inversionistas foráneos, que solo fue posible contener con una recolecta entre los paisas y un enroque accionario que le dio vida a lo que hoy se conoce como Grupo Empresarial Antioqueño. Hoy, de nuevo, en riesgo por dos ofertas públicas de adquisición elevadas por el Grupo Gilinski sobre los grupos Sura y Nutresa.

Así entraron por Postobón

En 1968, Carlos Ardila Lülle (de Santander), Julio Mario Santodomingo (de Barranquilla) y Jaime Michelsen Uribe (de Bogotá) llegaron, cada uno por su cuenta, a comprar acciones de las empresas antioqueñas, eran tiempos en los que no existían las ofertas públicas de adquisición (OPA), así que lo que hicieron fue comprar títulos en la Bolsa de Medellín a todo el que quisiera venderlas.

Ardila Lülle, entonces presidente de Gaseosas Lux (propiedad de su suegro), tenía una férrea competencia con Postobón. El novedoso producto de Lux, una gaseosa rosada con sabor a manzana, no se había podido catapultar de la forma esperada precisamente por el éxito de su competidor, así que el empresario bumangués decidió comprar esa piedra en su zapato.

Durante varios años hizo transacciones en la bolsa adquiriendo especies de Postobón, valiéndose de excedentes de liquidez y de préstamos bancarios, los negocios los hacía de una forma tan oculta y silenciosa que, cuando se supo, los empresarios antioqueños no tuvieron nada que hacer. Para ello contó con la ayuda de Carlos Upegui, quien se retiró como Superintendente de Sociedades y se convirtió en uno de sus principales asesores. Pero llegó un momento de estancamiento en el que el empresario santandereano no tenía suficiente para tomar el control de la compañía y ahí es donde entra otro personaje importante en esta historia: Jaime Michelsen Uribe, presidente del Grupo Grancolombiano.

Michelsen venía haciendo lo mismo con Suramericana, quería hacerse con la aseguradora, ya que veía en ella una gran oportunidad de aumentar la utilidad de su portafolio y también había llegado a punto muerto. Cuando los dos amigos se revelaron sus pretensiones decidieron aplicar las estrategias para unir fuerzas: Ardila Lülle conseguiría acciones de Suramericana y Michelsen de Postobón para luego intercambiarlas.

Así el empresario de las gaseosas se hizo con el 93 % de Postobón, suficiente para tomar el control de la empresa, aunque en esa primera asamblea no logró cambiar al presidente, que era Carlos Posada Uribe, asignó a seis miembros en la Junta Directiva. El mismo Ardila Lülle describió ese periodo de su vida como una etapa “intensa y, a la vez, dura y reconfortante”.

Esa pasó a la historia antioqueña como la primera toma hostil de una gran empresa, que no fue recibida con suficiente recelo, ya que era apenas entendible el interés del empresario en medio de una dura competencia comercial; pero luego vino una seguidilla de tomas que se extendió por toda la década de los 70.

Fueron por Coltejer

En 1978 el periodista J. Enrique Ríos, fundador del Noticiero Económico Antioqueño, descubrió quién estaba detrás del incremento de la acción de Coltejer en la Bolsa.

Un día cualquiera, como de costumbre, llegó el camión de Postobón a venderle el botellón de agua y la caja de gaseosas que compraba semanalmente, cuando el distribuidor lo abordó y le preguntó si era el señor Ríos, tras la confirmación le dijo que sabía que tenía 30 acciones de Coltejer, que si las quería vender. Ante la negativa del periodista, quien consideraba esos títulos como un patrimonio familiar, le ofrecieron que firmara un documento que le permitiera a Ardila Lülle ser su representante en la Asamblea. A ambas cosas se negó Ríos, pero tan pronto pudo lanzó esa “bomba” en la radio.

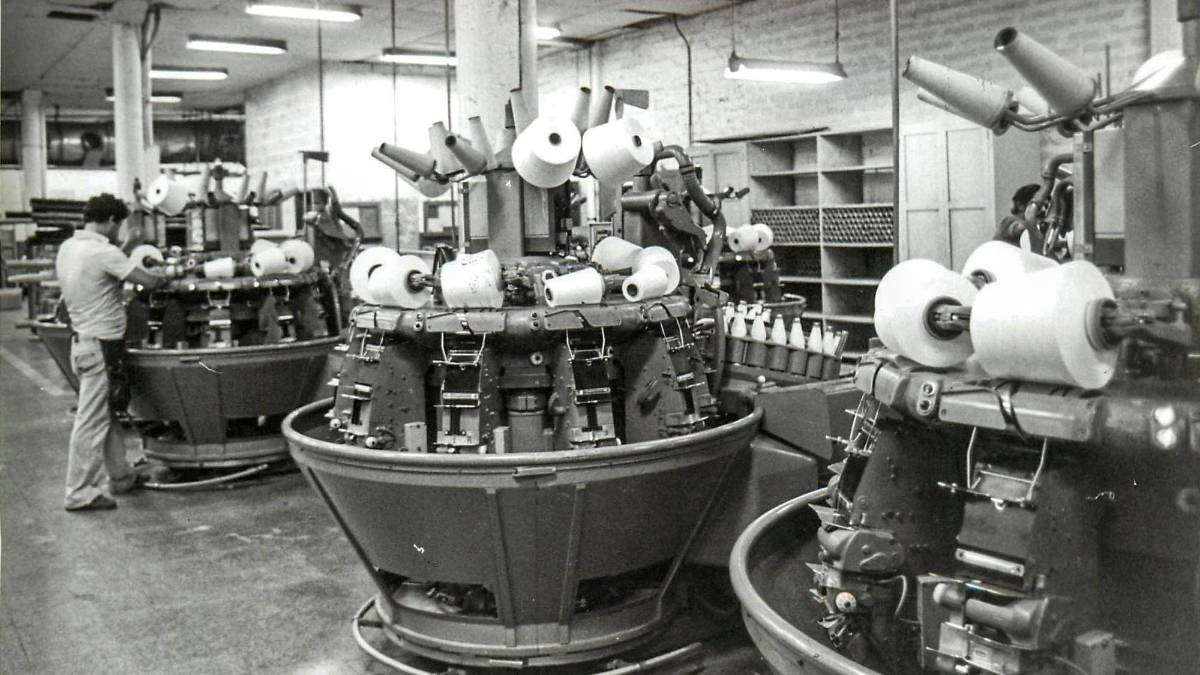

Obviamente, la nueva jugada del santandereano volvió a tomar por sorpresa a los empresarios paisas. Por entonces esta empresa era la joya de la corona antioqueña; el sector textil estaba forjando el futuro y las plantas de Coltejer, Fabricato y Tejicondor eran el motor del desarrollo industrial de la ciudad.

Coltejer era mucho más que una textilera que generaba empleo, como explica Juan Carlos López, profesor de historia empresarial de Eafit, era una institución de peso en la vida cultural y deportiva de la ciudad, responsable de clásicos de ciclismo, maratones, bienales de arte y hasta de programas de educación.

Ardila Lülle se quedó con el 34 % de las acciones en circulación de esa empresa y con ellas en mano le fue suficiente para ser mayoría en la Asamblea de Accionistas a las que iba muy poca gente, de hecho, en la reunión de aquel 20 de marzo de 1978 solo estuvieron representadas 54,8 millones de las 121,4 millones de acciones de la compañía.

Con ese poder sacó de la presidencia a Guillermo Londoño Mejía y de la junta directiva a Jorge Molina Moreno, presidente de Suramericana, y a Samuel Muñoz Duque, presidente de Grupo Nacional de Chocolates, y llevó a varios de sus colaboradores cercanos.

En aquella Asamblea, Elvira Pareja, una pequeña accionista, levantó la voz en contra de los poderes económicos que se habían tomado a Coltejer, y llamó al empresariado antioqueño a “coger nuevamente las riendas del liderato e invertir en las empresas de la región”, reseñó al día siguiente EL COLOMBIANO.

“Con Coltejer recibí un verdadero conglomerado industrial, que si bien se apartaba de mi negocio principal, me daba la posibilidad de expandirme en otros sectores industriales de gran potencial, en ese país que era Colombia al final de la década de los 70”, dijo Ardilla Lülle en 2001 en una entrevista a la Revista Dinero.

Pero en Medellín, la noticia tenía trastornado al empresariado. Molina Moreno, Muñoz Duque y Adolfo Arango Montoya, presidente de Cementos Argos, empezaron a ver cómo se resquebrajaba el tejido que por al menos 70 años se había construido en Antioquia. Y no habían salido de su asombro cuando llegaron capitales foráneos a varios de sus negocios.

Entran los Santodomingo

Desde mediados de la década del 60, Julio Mario Santodomingo empezó a acumular acciones de las principales empresas antioqueñas: a través de Bavaria compró en 1972 a Cervunión, lo que aumentó su apetito por la ciudad.

Héctor Arango fue testigo de todas esas movidas empresariales mientras era vicepresidente Financiero de Compañía Nacional de Chocolates (hoy Grupo Nutresa). Cuenta cómo el empresario barranquillero fue acumulando un paquete accionario en Suramericana, y eso prendió las alarmas de los antioqueños, sentían que les iba a pasar lo mismo que ya había ocurrido con Ardila Lülle, así que negociaron una permuta en la que Santodomingo se quedaba con Cine Colombia y devolvía las acciones de la aseguradora.

Esta estrategia de intercambio fue la misma que los paisas implementaron para darle la estocada final a las tomas hostiles.

Por esa misma época, Santodomingo empezó a apoderarse del Bancoquia e Inversiones Aliadas y el Grupo Grafi se hicieron con el control de Cadenalco (Almacenes Ley).

“Plata es lo que plata vale”

En Bogotá existía un grupo financiero muy poderoso, conocido como el Grupo Grancolombiano, cuya cabeza era Jaime Michelsen Uribe. Su plan para quedarse con la Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel era muy ambicioso y el patrimonio no le alcanzaba, así que acudió a recursos que eran mucho más fáciles de conseguir desde su posición de banquero: la plata del público.

“La estrategia era salir de compras”, cuenta el profesor López. Captaba el ahorro de los colombianos ofreciéndoles intereses muy altos que eran invertidos en los fondos de inversión Bolivariano y Grancolombiano y en cuentas de ahorro tradicionales y con ese dinero salían a comprar acciones. Una práctica que más adelante fue condenada en los estrados judiciales, en un escándalo conocido como “los autopréstamos”.

Cuando el Grupo comenzó a comprar acciones de la Nacional de Chocolates, la especie estaba en $20, pero dada su demanda subió a $85, en total el conglomerado de Michelsen Uribe adquirió el 34 % de la compañía y disparó los precios de la acción, amenazando con tomar el control.

En vista de esas irregularidades, Hernán Echavarría, presidente de la Comisión Nacional de Valores, decidió reglamentar los fondos y esto hizo que las acciones compradas por el Grupo Grancolombiano perdieran valor y cayera a $55, lo que generó grandes pérdidas entre los ahorradores.

Pero, todo ese problema se conoció después. Mientras Michelsen compraba las acciones, el empresariado antioqueño empezó a buscar alternativas para no desangrarse al vaivén de los caprichos de los ricos y poderosos del país, y para lograrlo “hicieron vaca”.

Proantioquia, el Banco Comercial Antioqueño, Suramericana de Seguros, Cementos Argos, Galletas Noel , Colcafé, Coltabaco, Banco Industrial Colombiano, Fabricato, Nacional de Chocolates y Almángel recogieron todos los activos que no estuvieran ligados a la actividad productiva de las empresa para intercambiarlos por los 25 millones de acciones de la Compañía Nacional de Chocolates y 1,64 millones de acciones de Noel.

Los bienes recogidos, entre los que se cuentan lotes, bodegas, máquinas, pequeñas empresas y pagarés sumaban 770,93 millones de pesos, unos 90.000 millones de pesos a precios de hoy, y con ello en mano Fabio Rico y Héctor Arango, de la Nacional de Chocolates, viajaron a Bogotá a negociar con Michelsen la devolución de los títulos.

“Plata es lo que plata vale”, recuerda Arango que contestó Michelsen, contento porque con el negocio le ganaba $15 a la acción frente al máximo.

Con esa transacción y esa frase se cerró la historia de las tomas hostiles, porque los empresarios del departamento encontraron la manera de hacerle el quite a los foráneos. La permuta duró nueve meses y a la vez fue tiempo suficiente para que los paisas crearan un mecanismo de enroque de acciones, que lograron gracias a los excedentes de liquidez que daban sus negocios. Cada peso que sobraba iba a comprar una acción de alguna de las empresas, por eso la prensa llamó a aquel enroque el Sindicato Antioqueño.

Muy pronto, tuvieron que salirle al paso a los recursos del narcotráfico que querían adueñarse de las grandes empresas en su afán de lavar dinero, otra toma hostil que no llegó a consumarse porque los empresarios inventaron mecanismos para verificar el origen de los recursos mucho antes de que existiera el Sistema de Administración del Riesgo.

Hoy a ese enroque paisa se le conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño, genera 83.000 puestos de trabajo y el año pasado contabilizó ingresos por $45,95 billones, lo que equivale al 4,58 % del Producto Interno Bruto del país. Durante los últimos 40 años ha defendido una filosofía de capitalismo consciente para la región.

Ahora cuando una oferta por las acciones de las dos principales empresas del conglomerado (Nutresa y Sura) está en ciernes, a manos de un empresario caleño, esta historia toma relevancia. ¿Podrá el empresariado paisa salir avante esta vez?

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter