Al periodista argentino Martín Caparrós no le gusta usar la palabra resiliencia, la cambia por resistencia. No le interesa hablar de dudas, prefiere las certezas. Acaba de lanzar su nuevo libro Ñamérica, una radiografía sobre lo que pasa en los 20 países de América Latina que comparten el mismo idioma, la misma historia. Por eso la letra Ñ: el estandarte del castellano. Países que tienen mucho en común, que hace posible una unidad cultural. Un continente que en palabras de Martín es inquieto y partido y violento y creyente y pop.

—Nos parecemos mucho en las formas en que están organizadas nuestras sociedades y las economías, en ciertos rasgos físicos, en el machismo, en la religión que tienen una cantidad de efectos y que ahora está en un momento de conflicto muy fuerte; en algunos productos culturales que por lo general son de origen popular como el fútbol, el reguetón, las telenovelas, en fin —dice Caparrós.

Ñamérica tiene 674 páginas y lo componen dos tipos de textos: hay crónicas que ha escrito en los últimos 30 años sobre las grandes ciudades y los pequeños pueblos de la región; los otros son más ensayísticos y hablan de las realidades de esta parte del mundo donde habitan más de 400 millones de personas.

—Uno lee este libro y parece una actualización de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que justo se publicó hace 50 años, en 1971 —le pregunto.

—Pasa que Las venas abiertas cuentan un continente muy distinto, la mitad de la población era rural, era un momento político y cultural muy diferente. Fue una gran memoria de agravios para legitimar la reacción contra esos agravios. Ya era momento de volver a pensar el continente, Ñamérica no es una adaptación ni una actualización, es otra mirada medio siglo después.

—Narra las metrópolis, sí, pero también lo que pasa en lo lejano, lo escondido, lo rural...

—Esta es la región con mayor proporción de población urbana del mundo, uno de cada tres ñamericanos se mudaron del campo a las ciudades, entonces me interesaba saber cómo son ese 20 % de nuestros paisanos que aún vive en los lugares remotos, olvidados.

–Ñamerica siempre ha producido música que circula por el mundo: la habanera y el tango en el siglo XIX; luego, en el XX, el bolero, el mambo, la salsa, el merengue, la cumbia. Hoy, el reguetón, el género que también une como región...

—Es cierto que produce cierta amalgama que en otras cosas no se produce, me sorprendió mucho ver, por ejemplo, que hay reguetoneros o traperos argentinos que cuando cantan lo hacen con un acento raro casi caribeño, como si el género obligara a ponerse un poco tropical. Es un fenómeno de integración ñamericana que me parece muy interesante y no hay que negar que en el resto del mundo nos identifican por esa música, es poca la que se ha difundido tanto en las últimas décadas.

—Hay ñamericanos que bailan y cantan reguetón, que disfrutan hacerlo, pero a la vez les da vergüenza del género musical, ¿qué piensa de eso?

—Me imagino que hay como una doble moral, sucede mucho que uno hace cosas que cree no debería hacer, pero que le da mucho placer y por lo tanto sigue haciendo, la vida está llena de momentos así. Es probable que en este caso haya una especie de censura, quizás, incluso, de clase que hace que eso parezca demasiado vulgar como para hacerlo, pero al mismo tiempo te da mucho gusto como pasa con muchas cosas vulgares.

Dice que nada une tanto a la región como el fútbol, nada que desnude tanto como ese deporte. Dice que es uno de los mejores inventos del siglo XX, que produce una obsesión (o muchas obsesiones) en mucha gente. Que es una de esas formas de sublimar, desviar los enfrentamientos hacia un terreno en el que finalmente no habrá muertos ni heridos.

—El fútbol ha creado modelos sociales, los jugadores de fútbol tienen un perfil social muy definido últimamente, son aquellos que lo han conseguido, triunfado, proceso en el que triunfar es absolutamente individual. Son gente que ha dejado sus contextos para adaptarse al negocio en otro lugar, se han hecho vender afuera.

Por la pandemia hubo historias que le faltaron incluir en el libro. Tuvo que cancelar un par de viajes, tenía planeado ir a Chile para escribir sobre las nuevas clases medias y hacer una crónica de Santiago; el otro era a México, donde entrevistaría a un multimillonario de la región. A Colombia sí llegó, y estuvo para contarla.

Página 273. Capítulo El continente violento: “Colombia siempre Colombia, la gran productora de mitos ñamericanos: si hace medio siglo le dio formas al continente lujurioso desdichado mágico después se la dio al continente narco despiadado y, ahora, al continente reguetón caliente. Argentina produce personajes, México realidades, Colombia conceptos: gran usina de clichés, de realidades paralelas y de muletas para verlas, caldito de Ñamérica”.

Más adelante habla de Bogotá. Entonces Martín se refiere a Theatron, una de las discotecas Lgbtiq más grandes de Latinoamérica, ubicada en la localidad de Chapinero. El escritor estuvo allí una noche, hace dos años, en medio de la música, la euforia, el baile, las luces, el sudor.

—Fue muy curioso la forma cómo la gente ponía en escena el apetito de rumba que de alguna forma define a los colombianos. Me pareció interesante ver que este es un lugar para todos, hay más de una docena de ambientes con ofertas específicas y con tipos de música en cada uno.

—¿Fue solo en plan reportero o le dio tiempo de bailar? —Caparrós suelta un par de carcajadas.

—No, yo soy horrible bailando, soy muy malo, soy muy argentino.

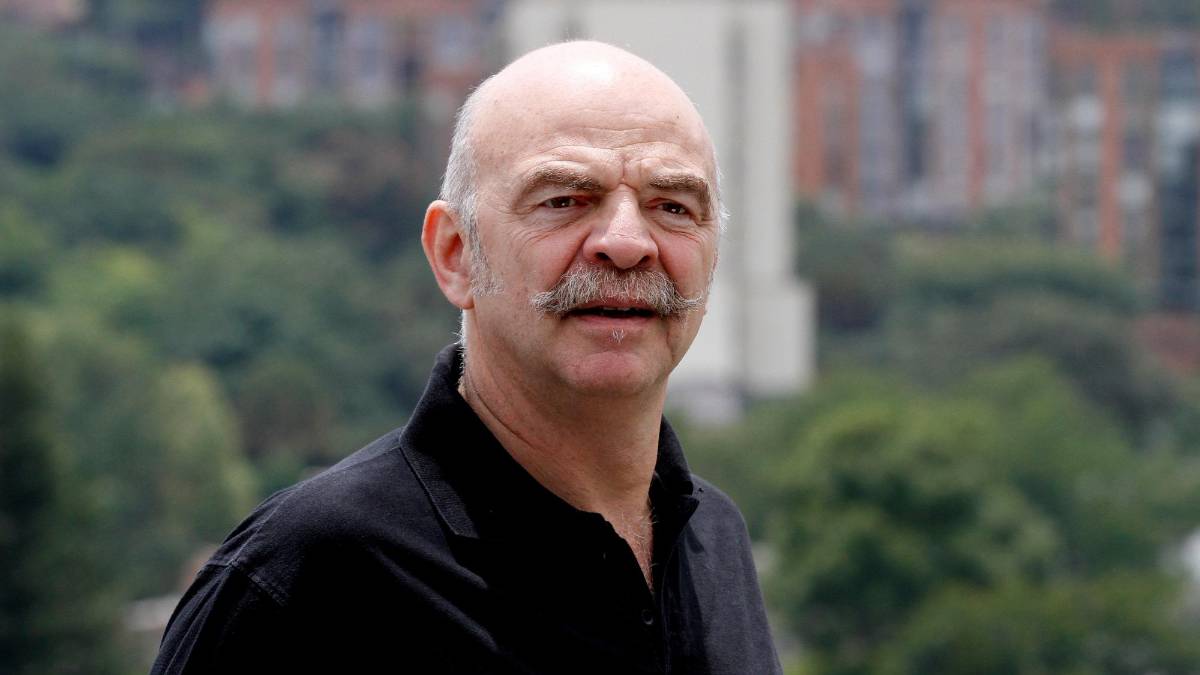

Martín Caparrós es como una fotografía. Se viste de la misma manera desde hace 27 años: jean Levis 531, talla 34; camisa, camiseta o jersey básico color negro. Simple, muy simple. Él, que mide 1.85 de estatura, lleva siempre prendas oscuras que contrastan con su piel blanca y el pelo canoso de su singular mostacho.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter