Desde hace dos semanas, los catalanes se comportan de una manera pavorosamente extraña. En los restaurantes, los comensales ya no piden cebolla a la brasa sino escarcha cerrada a la brasa. En los parques, arrebujados en el resplandor fugitivo del atardecer, sectas de muchachos desconsolados se reúnen a mordisquear las lánguidas franjas de pasto que resisten al invierno para que cuando se lo susurren al oído del mar, el nombre de la amada les sepa a hierba.

Pero con todo y ese desmembramiento de la corteza social, las plácidas autoridades de la Generalitat no han decretado ningún estado de emergencia para frenar la palpable anomia ni han procurado restablecer el orden duplicando el número de patrullas. Nada de eso: nadie hace nada. Pero nadie hace nada porque la verdad es que no hay nada que hacer. No se trata de un rapto colectivo de demencia ni de un envenenamiento masivo del agua potable: lo que sucede es que todos los catalanes se saben al dedillo las canciones de su poeta, que lleva por nombre Joan Manuel Serrat y que esta noche —domingo 23 de diciembre del 2023— se despide de los escenarios con un último baile ofrecido en el Palau Sant Jordi.

Por eso, porque todos han crecido con sus canciones como telón de fondo de sus vidas, y de la de sus padres, y aun de la de sus abuelos, es que los meseros —jóvenes y adultos, viejos y vetustos— saben perfectamente que escarcha quiere decir cebolla y que el amor combina de veras muy bien con un aliento suave a hierba fresca.

De manera que todo se reduce a la despedida de un cantante. ¿La de un cantante? No solamente: también poeta, escritor, prologuista, antólogo y actor y cantor, compositor, intérprete y lector, coplero que cumple los requisitos para graduarse de sex symbol con su sonrisa bien dibujada y su juvenil melena, y emblema de rebeldía enarbolado por varias generaciones por haberse opuesto a la dictadura vesánica de Francisco Franco. Lo que hoy nos parece tan fácil, criticar al “centinela de Occidente”, como lo llamaban sus esbirros propagandistas, podía hasta hace unas décadas, en el mejor de los casos, llevarte sin escala al tablado del patíbulo, y en el peor de ellos, recluirte por décadas en un calabozo a padecer las más creativas torturas.

Como se sabe tal vez demasiado, Serrat exhumó las palabras de dos poetas que encarnan la lucha republicana, que es lo mismo que decir dos poetas perdedores: Miguel Hernández y Antonio Machado, el uno muerto en una infernal mazmorra y el otro desollado por la nostalgia a los pocos días de emprender la senda del exilio, y cantó esas palabras con embriagada y rabiosa alegría.

“No hago nada sin alegría”, escribió el sabio Montaigne; parece que Serrat tampoco. De sobra es sabido que los chafarotes como Franco no toleran la alegría, porque no la comprenden y, por ende, le temen. En realidad, les aterra más que la muerte misma: en 1975, un régimen decrépito profirió orden de captura contra el artista disidente por criticar cinco fusilamientos dispuestos por el Caudillo. El cantante fue notificado cuando estaba en México, donde pasó casi un año en la cuerda floja del exilio, entre rasgueos de mariachis y latigazos de tequila, embutido con su banda en una furgoneta —bautizada La Gordita— que tosía nubarrones de humo y a duras penas rodaba un kilómetro sin vararse y que se convirtió en el cuartel general de una larga e improvisada gira que concluyó once meses después, en su natal península, con Franco bien muerto pero el espíritu del franquismo todavía saludable, y Serrat sonriendo de nuevo ante las cámaras como un niño en una heladería.

Le puede interesar: Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios, ¿por qué?

Porque Joan Manuel Serrat, repito, es pura alegría. Alegría en su estado más limpio que le devuelve la grandeza al maltrecho prestigio de la alegría misma. Que es algo que no puede sorprender a nadie que haya visto cómo Serrat, en su célebre Para la libertad (1972), se atrevió a agarrar un concepto como el de la libertad, que los filósofos y teólogos mastican con ceño fruncido, para entregárnoslo envuelto en una lluvia de flores. Lo que logra Serrat no es poco: alegrar sin adormecer. A eso precisamente es que han acudido en masa los catalanes: a alegrarse.

Y sí: el tumulto es impresionante. Más de quince mil sonrientes monoteístas —hoy solo cabe un dios en el cielo— hacen cola. Saben, o al menos lo presienten, que volverán a sus casas con el corazón desmigajado, aturdidos por la certeza de que el vicio de cantar de Serrat, al cabo de más de medio siglo de cosechar halagos, ha llegado a su fin. El vicio de cantar, digo, y así lo digo porque así se llama la gira final, “El vicio de cantar”, compuesta de setenta y cuatro conciertos en las ciudades más importantes de la esfera de la lengua española, desde Miami –donde el español es tan frecuente como el inglés– hasta Madrid, pasando por Medellín y Lima. Pero todo culmina acá, en Barcelona, donde todo empezó, en 1965, con la aparición de un disco de cuatro canciones firmado por un muchachito catalán con un manejo mágico del ritmo que un día de justicia encontró una guitarra de madera y se echó a cantar.

De ese adolescente bonachón queda mucho de algunas cosas y muy poco de otras: de su mirada infantil y un poco intimidada, mucho; de su esponjosa cabellera negra, más bien poco. Aunque tal vez los asistentes no andan haciendo métricas con los pelos que aún le quedan a Serrat porque andan ocupados, mientras suben de par en par los peldaños, en espantar el zumbido de la conjetura de que los anteriores setenta y tres conciertos no han sido sino meras escaramuzas libradas antes de la arremetida final. Quizás no todos piensan eso, hay que ser francos, pero yo sí lo pienso: traigo esa sospecha doblada en el bolsillo, pues estuve en una de esas refriegas: la décimo segunda, que tuvo lugar en Bogotá a finales de abril.

En realidad, era el segundo concierto de Serrat al que asistía. Mis padres, en un tierno intento de alejarme del reguetón que saturaba el disco duro de mi iPod, me llevaron a una de sus baladas en un anfiteatro reacio a la buena acústica, al filo de una noche de aguacero, cuando yo tenía apenas trece años. Estuvieron lejos de lograr su cometido: a los pocos meses había reemplazado las virtudes concupiscentes del reguetón por el estruendo del acordeón vallenato.

En una decisión inapelable, deporté a Serrat de mi mesa de noche, y sus discos vivían los rigores del destierro en el sótano, olvidados, injuriados, cubiertos de una espesa lámina de polvo, en la misma caja en que agonizaban, enrollados como una serpiente, unos afiches del rapero Pitbull. Pero algo —una semilla, un grano, una pepita, un embrión: algo— quedó latente en la penumbra cavernosa de mi memoria, y estalló luego con la fuerza de un cohete en esa época hermosa en que uno siempre tiene veinte años, usa boina y se atraganta con un habano que no prende. Así fue cómo me convertí en un evangelizador de la doctrina serratiana.

Más tarde, con una honrosa cantidad de infieles catequizados en mi haber, ascendí a inquisidor. Ni siquiera las fronteras nacionales o lingüísticas han entorpecido el buen paso de mi cruzada, digna del incendiario Urbano II: Deus vult. A este último concierto asisto con una amiga austríaca a quien le cuesta un esfuerzo terrible contar hasta cinco en castellano pero se hace matar por Serrat. Cuando un chauvinista de la lengua la cuestiona, responde lapidariamente: “Serrat es tan español como austríaco” —en alemán, claro, y en alemán todo es lapidario—.

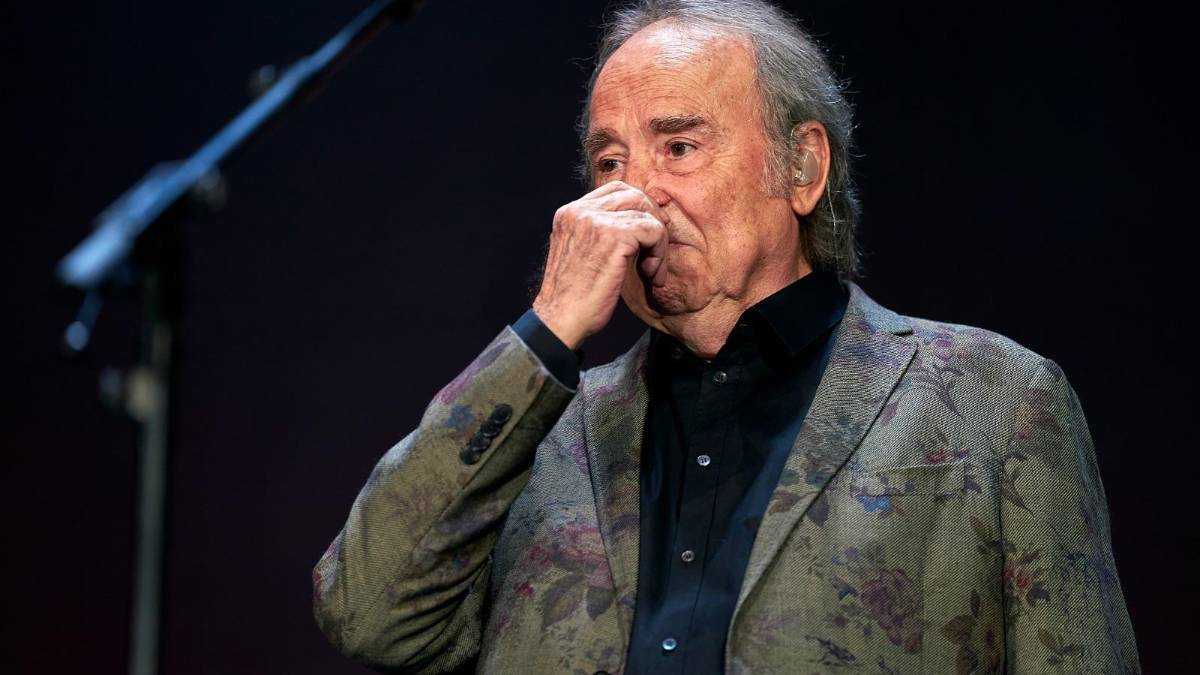

En fin, nos sentamos, nos acomodamos: segundo piso, sector 209, fila 25, asientos 12 y 13. Supersticioso, le cedo el asiento de la mala suerte con la excusa caballerosa de que tiene una mejor panorámica. Mientras me regocijo con mi fugaz victoria, mi amiga, presa de un repentino transe, se palmea con brusquedad el muslo y tararea las notas que han empezado a saltar del escenario, fácilmente reconocibles. Se trata de la introducción de Temps era temps. La orden está dada, la cortina se abre y aflora el senyor Serrat en un traje gris y una camisa negra cerrada hasta el penúltimo botón. El ansiado anfitrión recorre apresuradamente la parte delantera del escenario con las manos extendidas y las palmas hacia arriba como recogiendo los gritos de emoción que manan a borbotones de las entrañas de las tribunas, mezclados con la sinfonía heteróclita de los joder y los coño y los esto está muy guau y los la madre que me parió y los ostia, estoy flipando vociferados a pulmón herido y propulsados por las cáscaras de pipas que los españoles mascan sin cesar hasta formar grumos espesos con los cuales tapizan el lecho de la encía, allá adonde no llega la punta de la lengua.

El último concierto ha comenzado: Bonna nit, senyors i senyores, dice el juglar en una de sus dos lenguas maternas.

Y luego dispara dos tiros que no dan en la diana, Cançó de bressol y El carrusel del Furo, que no son malas pero tampoco buenas. El paladar las rechaza por no considerarlas un aperitivo idóneo, tal vez debido a la lentitud flemática de la primera y a la fastidiosa musiquita circense de la segunda. Así que hay que esperar a la tercera canción para sentir, ahora sí, que la cosa empieza, y la cosa empieza muy bien porque Serrat da en el blanco, precisamente, con Pueblo blanco, que es tristísima, con el paisaje de esa cañada en la que el olvido lo acapara todo y no crece ni una miserable flor, pero que todos los que creemos en lo que canta Serrat llevamos siempre con nosotros, debajo de nuestra piel. A pesar de su atmósfera sombría, Pueblo blanco es un ejemplo –entre muchos– de cómo Serrat toma clamorosamente partido por la vida. En esa tierra “enferma” que se despliega bajo un cielo aquejado de alzhéimer que ya no sabe cómo producir lluvia y en cuyas parcelas no germina sino la muerte, hay quienes todavía se aferran a lo poco que les queda. El tenue crepitar de la vida se alcanza a sentir en esos viejos que se niegan tercamente a dejar el condado, que prefieren morir allí donde han enterrado a los suyos, bañados con las boronas del sol que sus ojos ya conocen.

Hace unos meses, en Bogotá, frente a diez mil apretadas almas, Serrat había intercalado entre las canciones un puñado de discursos —algunos ligeramente demagógicos, otros más bien aburridos de tinte biográfico—. En esta ocasión hace lo mismo: o eso creo, gracias a mi oportuno desconocimiento del catalán. Arrullado por sus palabras, dedico ese tiempo a observar el safari humano que respira al compás de una misma cadencia elegíaca en este pabellón que corona la montaña del Montjuic, donde los últimos guerreros leales a la república se refugiaron antes de la caída de la ciudad.

Advierto la presencia del jefe de gobierno de España por las ráfagas de insultos en catalán —esos sí los puedo entender— que saltan por encima de los sombreros en busca de la yugular burocrática del alto funcionario. También hay, naturalmente, muchos padres con sus hijos chicos, y muchos padres ya entrados en años con sus hijos ya adultos. Un anciano nonagenario sentado al lado mío, desdentado, con el gorro mal puesto y un bastón desleído a sus pies, llora como un niño desde la primera sílaba del concierto, en tanto que el niño sentado al lado suyo —su nieto, imagina uno, ya que lo usa como perchero— se mantiene hierático y glacial mientras resuelve un sudoku en la pantalla de su celular. Dos sillas más adelante está sentado un hombre encantadoramente gordo cuya espalda le bloquea la vista a una fila entera de asistentes; pero no importa, porque nada es más bello que ver los hombros de ese gordo subir y bajar al impulso de un llanto descontrolado, bárbaro, venido de quién sabe qué herida de su corazón y contenido durante demasiadas décadas.

Serrat da por concluido uno de sus monólogos, la gente revienta en aplausos. Me doy cuenta de que el que acaba de completar es su sermón sobre el inminente colapso climático, pues este precede —tal y como sucedió en Bogotá— a Pare (1975) —Padre, en catalán—, uno de sus trozos más impecablemente melódicos, que además trata del tema ambiental. Más que su rígido soliloquio, lo que en verdad desencadena en el pecho del oyente el conjuro misterioso de la poesía es cuando murmura con sutil agresividad:

Padre, que el campo ya no es el campo.

Padre, mañana del cielo lloverá sangre.

El viento lo canta llorando.

Este hombre de simpática barriga y manos atemorizadas que se retuercen en el aire como persiguiendo la estela de un moscardón invisible, que mide apenas un metro y setenta y dos centímetros —diez más que Franco, pequeño sátrapa anhedónico—, que tiene el nombre que tiene en honor a sus dos abuelos asesinados en la guerra civil —Juan y Manuel—, que dice dormir desnudo, que tiene un hermano que se llama Eduardo pero que odia tanto su nombre que solo tolera que lo llamen Carlos, que pasaba los veranos de su niñez en un pueblo en Navarra donde pescaba cangrejos, cazaba pajarillos con cepo y corría detrás de las vacas, que es un caso clínico de total voracidad artística, que canta y escribe y todo lo hace bien, que nació en un barrio pobre de una Barcelona carcomida por las tropas fascistas y que en menos de cien horas va a cumplir setenta y nueve años, y cuyos amigos todavía le dicen Juanito, como siempre le han dicho, ha logrado desentrañar algunas de las verdades más esenciales del destino humano, como esa según la cual los padres se hacen viejos sin mirarse al espejo, y luego las recita a los cuatro vientos apoyado en la sinceridad de su estilo.

Un estilo que conjuga la finura en el ritmo, la elegancia líquida y la gracia lacónica. Casi todo lo que dice Serrat está bien dicho. Él no dice, por ejemplo, que el tableteo de las ametralladoras lo rompe todo a su paso. Prefiere deslizar algo todavía peor: “mi amor es un amor de antes de la guerra”. No dice que está adolorido, porque tiene buen gusto, y porque prioriza las facultades de la imaginación: “no hay extensión más grande que mi herida”. Bueno, eso no lo dice él, sino Miguel Hernández —el pastor de cabras que arrancaba poemas de los cándalos—. Pero es que ahí entramos en una de sus cualidades más admirables: Serrat es muy bueno leyendo poesía. Tras escucharlo declamar un poema, ya para siempre lo canturreamos en nuestra cabeza con esa ondulación cálida que les imprime a los versos. La interpretación que hace del poema machadiano La Saeta, por ejemplo, es, simple y llanamente, aunque no tan llanamente, una obra de arte tallada en el dominio de lo imposible. Esa misteriosa atmósfera se queda anclada en la memoria porque abre una ventana a una desconcertante realidad: el Cristo de los gitanos, visiblemente irritado por la simbología ortodoxa obsesionada en recalcar las espinas y los clavos, la cruz y el martirio, que siempre lo dibuja “con sangre en las manos”, se lanzó a andar por la inmensidad de la mar, ligero de equipaje, casi desnudo, mortalmente humano.

Postrado en el centro casi matemático del escenario, Serrat mueve —de nuevo— las manos como esculcando el aire en busca de un túnel por dónde evadirse. Carraspea. Embiste, y su papada de iguana tiembla. Cuando las facciones del niño que se amamanta de sangre de cebolla se instalan en este abismo en que duerme la vida, un silencio histérico se esparce por los corredores y los palcos y se enreda con el cordón de nuestros recuerdos, un silencio que, amplificado por el tecleo del piano, desgarra como un puñal hundido hasta el confín de los huesos. Nadie habla, las gargantas de golpe padecen de una afasia incurable, aun cuando todos conocemos los resortes y las tuercas de esa copla visceralmente conmovedora:

Frontera de los besos

serán mañana,

cuando en la dentadura

sientas un arma.

Sientas un fuego

correr dientes abajo

buscando el centro.

Lea también: Serrat habla de su Mediterráneo y del público de Medellín

Un joven recién salido de la adolescencia, cuyo peto fosforescente lo delata como gendarme del orden y la logística, ora de espaldas al escenario acompañado de una mujer madura que entrecierra los ojos como asomándose al pasado en busca de los fragmentos dispersos de su vida. En los conciertos de Serrat siempre merodea la misma pregunta. ¿Cómo ha podido durar tanto tiempo la fiebre por este artista que ya abarca plenamente tres generaciones? Hay algo más allá de su evidente calidad artística cuyas raíces se sumergen en las aguas esquivas y milagrosas de la poesía, por donde sopla un viento intemporal que embruja el cráneo de quien lo inhala. Como le sucedió a mi abuelo. Conservador de pura raza nacido en el Imperio Austrohúngaro, aterrizó en Colombia huyendo de la furia apocalíptica de los nazis. Era, según las anécdotas que me han contado, pues yo no lo conocí, un lector polígloto sensible a los poemas de Machado. Un día, un buen día, recibió la visita de un amigo que le entregó un disco traído del otro lado del océano: Dedicado a Antonio Machado, poeta (1969). Mi abuelo se mostró escéptico al principio, pero acto seguido hizo lo que todo hombre sensato habría hecho: se recluyó en su oficina, pidió que no lo molestaran si no era para una taza de café, y se entregó sin tregua, con el desenfreno de un místico, a escuchar las canciones de Serrat, y las lloró todas. Luego la cosa se propagó de boca en boca como un bostezo: de la de mi abuelo a la de mi padre y de la de mi padre y la de mi madre a la mía, y de la mía a la de mi amiga austríaca, que a su vez ha añadido diligentemente otras bocas en Viena, cerrando así, sin saberlo, el círculo iniciado por mi abuelo.

No hay tiempo para las divagaciones, porque Serrat insinúa la temible estocada final con cuatro banderillas que incrusta en el lomo del público. En la primera de ellas, La Tieta —La tía, en su idioma original—, una de sus canciones más enigmáticas, queda el doloroso eclipse de una mujer repudiada por el mundo pero venerada por la soledad; la segunda es tan vasta e imponente que en ella cabe el oleaje del Mediterráneo; en la tercera, que evoca al poeta peregrino machadiano, y que provoca en el público un fervor muy honesto, incluye la imagen tremenda del cielo que tiembla y súbitamente se quiebra —¿y qué nos queda, si no es el cielo?—; y otra, la cuarta, Paraules d’amor (1968), una de las más bellas odas al amor, es eso: la irrepetible oda a un amor juvenil e irrepetible capaz de atravesar una puerta cerrada.

Cuatro banderillas perfectamente enterradas.

En el fondo de nuestras agonizantes conciencias, todos incubamos la esperanza, azuzada con el poder telepático de que nos creemos ungidos, de escuchar Penélope (que, como todos saben, es la canción más hermosa jamás escrita), pero el poeta resuelve taponar esa válvula de escape. No todos nuestros fantasmas están destinados a romper sus cadenas esta noche. Y entonces alguien —que también estuvo en Bogotá hace unos meses, con diferente cuerpo, con diferente pasaporte— prorrumpe en un amplio berrido desde un paraje camuflado entre el magma incandescente de parroquianos: ¡Elegíaaaaaaa, joder, canta Elegíaaaaaa, Juanito!

Pero Juanito no canta Elegía. Juanito elige algo un poco más burlón, Fiesta. Estupenda elección, no solo porque es la favorita de Lisa, mi comadre austríaca que ya ha despachado seis vasos de cerveza jalonada por la ilusión de diluir la amargura en el hipo del borracho, sino también porque el jolgorio de aquella parranda deliciosamente anárquica que se extiende a lo largo de una calle sembrada de bombillas y cordeles donde todos comparten su pan nos arroja de vuelta, sin meditar las consecuencias, al paraíso perdido de la infancia. Al parecer, Serrat ha decidido sellar el concierto —y la noche, y la gira, y la vida— con esa última estrofa en que el sol se despereza y anuncia casi felizmente:

Vamos bajando la cuesta

Que arriba en mi calle

Se acabó la fiesta.

Sin embargo, Serrat, que en fin de cuentas es un duende pícaro con una inclinación demoledora por el juego, saca un nuevo conejo de la manga. El último, al cabo de veintidós canciones, dos horas dilatadas de alucinación. Desenfunda una guitarra acústica y se sienta sobre un taburete, listo para ejecutar Una guitarra (1965), la primera canción de todo su repertorio en orden cronológico. Pero la guitarra no consiente la partida del titiritero y se niega a emitir notas afinadas. Entonces qué hace Serrat, nacido bajo la vigilancia del práctico Capricornio, pues la cambia por una que sí se someta a la voluntad de sus dedos. Y canta lo que es su última canción en vida delante de un auditorio, el gladiador desenvaina su acero por última vez para tranzarse en combate cuerpo a cuerpo con las sombras del coliseo.

Luego agarra con la diestra la guitarra y con la siniestra el taburete, y se despide. Los aplausos se amontonan los unos sobre los otros como una torre de tortillas, y el artista vuelve a la escena a reclamar como suya esa catarata inmensa de aplausos, al igual que otra salva de vítores que recibe a manos llenas. Con la oscuridad seca de sus ojos, Serrat llora, da dos pasos y se detiene en la médula del escenario, se agacha con parsimonia y besa el piso antes de esfumarse entre los pliegues de las bambalinas, a la luz espectral de los reflectores. Aunque patético y casi tortuoso, el acto de besar el piso queda perdonado por sus feligreses porque para eso ha tenido una gloriosa carrera musical de sesenta años. Solo los más grandes tienen permiso para incurrir en el ridículo.

El palacio, enlutado, empieza a vaciarse en cámara lenta. Una pareja de viejos se estruja en un abrazo mudo y sublime; tratan de retener el soplo del cantante que acaso orientó el curso de su amorío. Hecho un impoluto secuaz del dolor, el anciano matusalénico ya no llora, está como petrificado, con las pupilas agrietadas y el rostro invadido por la palidez tiesa del rigor mortis. El chiquillo, alicaído, contagiado de la tristeza abrumadoramente colectiva, se recuesta sobre el torso del abuelo, encaja la cabeza bajo su hombro, y con la mano le dice adiós al artista. Simple, increíblemente, Serrat se ha ido.

Y los gritos, los gritos convulsos de despedida, las declaraciones epilépticas de amor, y los te amo y las gracias, muchas gracias que salen de todos lados y se chocan con los otros adéus y los otros no te vayas que se escapan de la grada vecina, y las cáscaras de pipas trituradas que salen impulsadas junto con los moltes gràcies que inundan el recinto y se enzarzan con los coros de otra, otra, otra con que quieren encadenar a Serrat para siempre al escenario, y los mi papá te quería y los saludos de mi mamá que vuelan catapultados desde los cuatro rincones, y los secretos entumidos que afloran súbitamente como un racimo de chispas eléctricas, y los largos suspiros que revolotean como mariposas sin rumbo, y la última tormenta de no te vayas, por favor, no te vayas, y en medio de esa fantástica algarabía de amor a mí también se me resbala, casi en silencio, un adiós, Juanito, chao.

*Tomás Uprimny Añez es abogado y periodista en La No Ficción.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter