Cuando Jerónimo Luis Tejelo llegó a Medellín por primera vez, mil indígenas lo estaban esperando. Entró junto a otros 32 hombres por Guayabal, justo donde está hoy ubicado el Aeropuerto Olaya Herrera, como si se tratara de un presagio. Era la madrugada del 24 de agosto de 1541 y ni Guayabal, ni Medellín, ni Valle de Aburrá eran nombres para designar este lugar, que hasta entonces había sido por siglos el hogar de nuestros ancestros nutabe. No era un buen día para emboscadas: la niebla ocultaba el poblado indígena y los conquistadores se preparaban para volver en silencio por donde habían llegado, cuando los tambores de guerra de los anfitriones empezaron a sonar.

Venían en comisión desde Cali junto al capitán Jorge Robledo para descubrir tierras y fundar pueblos, como lo narra Miguel Ángel Cuenca, investigador de la historia de Copacabana y fundador del Centro de Historia del municipio. La tropa completa de Robledo se había quedado en Heliconia y hasta allá viajaron los mensajes de Tejelo pidiendo refuerzos para enfrentar a la comunidad nativa. Los aburráes, asentados en Guayabal, también activaron sus redes de defensa militar con otras comunidades nutabe del valle: anáes, bitagüíes y niquías.

Al día siguiente llegó Robledo con cien soldados más y una multitud de negros e indígenas esclavizados. “Con todo el poder de sus armas rústicas y todo el valor de sus almas nobles”, 3.000 nativos lucharon contra sus invasores durante horas. Pero los españoles eran “como monstruos mitad hombre y mitad caballo” y en brazos llevaban “palos que vomitaban fuego”, cuenta Cuenca.

Tras la victoria, inició la exploración de todo el valle. En sus reseñas, Robledo contaba haber encontrado más de cincuenta pueblos y grandes edificios antiguos destruidos, acequias de agua hechas a mano y una amplia producción agrícola. El lugar en el que terminaron asentándose la mayoría de españoles fue sobre la margen derecha del río, al pie de un cerro que llamaron La Tasajera –porque “tasajeaba” o dividía el valle en dos– y que hoy conocemos como el Ancón Norte. Justo allí, 480 años después, se ubica Copacabana.

El Papa Alejandro VI le había regalado a los Reyes de España las tierras de media América y la otra mitad se la había asignado a Portugal. Así que la premisa era clara: los indios podrían conservar el derecho sobre su tierra, siempre y cuando abandonaran sus ritos y abrazaran la religión católica.

No alcanzaron a pasar quince días antes de que en La Tasajera se construyera la primera capilla cristiana. Robledo le asignó la ermita a uno de sus capellanes, el fraile Franciscano Facundo Martín de la Parra, a quien le pidió que celebrara la primera misa el 8 de septiembre de 1541, antes de que la tropa partiera al Occidente camino a la fundación de Santa Fe de Antioquia.

Los españoles que se quedaron allí fundaron un Real de Minas a orillas de la quebrada La Chuscala, de donde los indígenas solían extraer el mineral, y La Tasajera se erigió como uno de los principales puntos de la actividad económica del Valle de Aburrá.

De aquella época se conservan los rastros del camino real que conducía de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, la actual Bogotá, hasta Santa Fe de Antioquia. El empedrado bajaba de forma paralela a la quebrada Piedras Blancas, atravesando la actual vereda Cabuyal y por él se movían los viajeros, el correo real y el intercambio comercial.

El exterminio de las comunidades indígenas ocurriría en 1580, con la llegada de Gaspar de Rodas. En aquel entonces, la figura de “pacificador” la cumplía quien lograba dominar a las tribus nativas y castigar la rebelión por los medios que fuera. Y Rodas era “especializado en destruir tribus belicosas e indígenas que hablaran de libertad”, como narra Cuenca en su monografía Histórica de Copacabana.

El proceso se dio entre luchas donde cada pequeño detalle era crucial y los sentidos se agudizaban ante la mínima señal de riesgo: los españoles aprendieron a identificar el olor de la “bija”, pintura utilizada por los indígenas en sus rituales para la guerra, y los indígenas percibían cada vez con más precisión el olor de la mecha encendida que utilizaban los españoles para accionar sus armas, ya que aún no se había inventado el fusil de chispa, narra Cuenca.

De Bolivia a La Tasajera

En lengua quechua, Kapakahuana traduce “mirador sereno y alegre”. Los incas utilizaban esta palabra para nombrar el Templo del Sol en el lago Titicaca, “un complejo religioso creado por el inca para irradiar desde allí su soberanía de Sumo Sacerdote”, narra Cuenca. Al conquistar el pueblo inca, los españoles aprovecharon el prestigio que tenía este lugar y lo convirtieron en un lugar de adoración a la madre de Jesucristo, instaurando el santuario de la Virgen de Copacabana, también llamada “Mamita del Lago”.

Desde 1590 el culto a la Virgen de Copacabana empezó a extenderse a diferentes regiones de América y Europa. Lima, Caracas, Quito, Panamá, Madrid y Roma son algunas de las ciudades en las que también han surgido santuarios a esta figura, sin embargo, Copacabana es el único lugar en el que un pueblo completo fue consagrado a la Virgen.

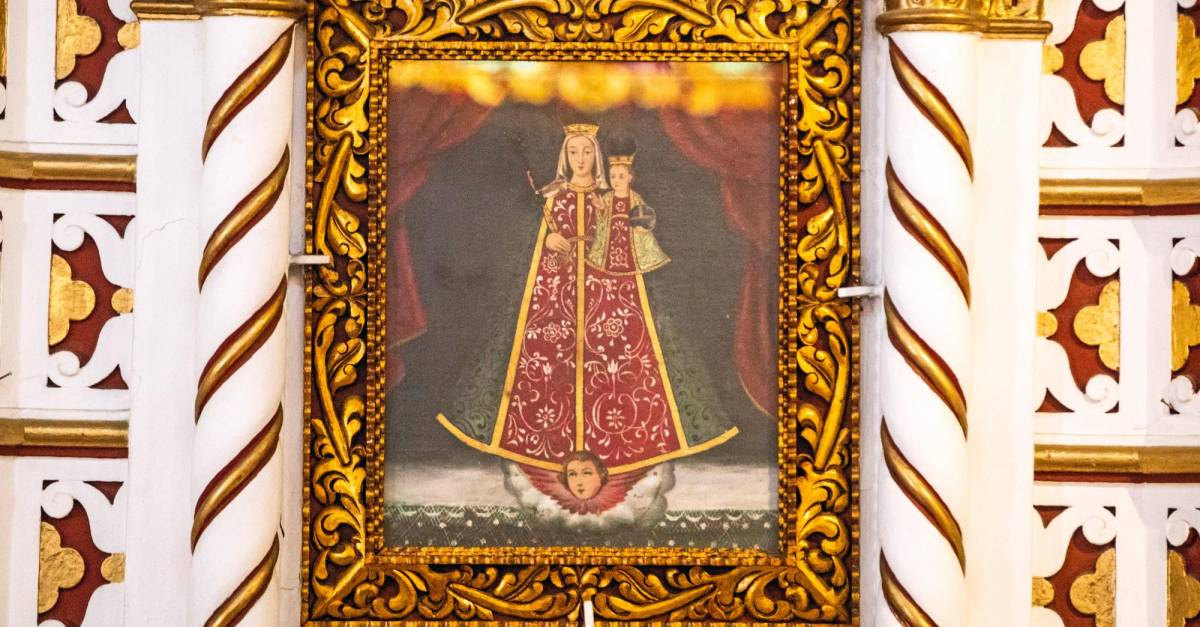

La historia se remonta a mediados del siglo XVII, cuando Ana de Castrillón reclamó la propiedad de estas tierras y toda la población se vio obligada a abandonar el lugar. Así inició un éxodo que llevó a los habitantes de La Tasajera a reubicarse en Piedras Blancas, encabezados por el padre Tomás Francisco de Arnedo y Paladines, quien guio a la población durante el viaje con una imagen de la Virgen de Copacabana, cuyo origen se desconoce.

“Al abandonar el lugar, rumbo a la nueva fundación, la virgencita que él creía copia de la boliviana, sería su único tesoro y su único bagaje. Con ella esperaría el buen párroco reagrupar a sus fieles. A ella encomendaría el futuro de la nueva población”, cuenta Cuenca.

Años después, al ser reubicada la Parroquia en 1702, esta dejaría de llamarse Curato de Santo Domingo de La Tasajera, para ser nombrada Nuestra Señora de Copacabana de La Tasajera. Desde allí fueron enviados sacerdotes ayudantes para que prestaran asistencia espiritual a los caseríos cercanos. Estos acabarían convirtiéndose con los años en nuevos poblados –San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Don Matías, Barbosa– y otorgándole a Copacabana el título que la acompañaría durante siglos: la Fundadora de Pueblos.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter