Nunca antes habían pesado tantas amenazas sobre el Pulmón del Mundo, ese bosque de 6,7 millones de kilómetros que comparten ocho países y un territorio de ultramar. Así lo muestra el Informe Amazonia Viva del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en el que es claro, por ejemplo, que la expansión de la frontera agrícola y ganadera ha creado focos de deforestación irreversibles (ver infografía).

En el sistema fluvial más grande del mundo avanzan 250 proyectos de represas hidroeléctricas nuevas, que de seguir en marcha, dejarían apenas tres ríos libres de intervención y pondrían en riesgo la vida misma del bioma, donde habitan y migran más de 2.500 especies de peces (cinco veces más que el número de especies de peces de agua dulce en Europa).

Los más de 800 permisos otorgados por los gobiernos para la explotación minera en áreas protegidas también cuestionan a WWF, así como los 20 proyectos de carreteras para el transporte y posterior exportación de productos como soya y cárnicos, que aceleran la pérdida de cobertura boscosa y amenazan con contaminar los cuerpos de agua.

¿Una región intocable?

“Si se quiere mantener uno de los patrimonios naturales más importantes de la humanidad, las acciones de conservación y desarrollo sostenible en todos los países de la región son urgentes”, advierte la organización en su documento.

No obstante, queda un interrogante: ¿Tendrá entonces que dejarse intocable a la Amazonia o deberá pensarse en un modelo de desarrollo con algunas extracciones?

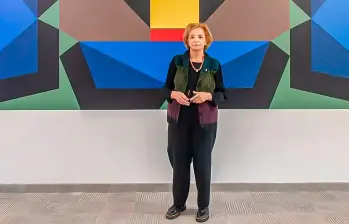

Para Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia, la respuesta depende, en todos los sentidos, de cómo se practica la extracción y de qué tipo de extracción va a afectar la funcionalidad de la Amazonia.

“No es posible poner toda la Amazonia como una zona de preservación, porque hay gente que vive allá y depende de ella”, sostiene, y añade que entonces debe haber un balance: “pensar en actividades más compatibles con la región, analizar cómo se hacen y con qué intensidad”.

Lo que sí es importante, continúa, es contemplar la región como una unidad, con sus fronteras, los vientos, los patrones de precipitación y la conectividad de los ríos, ya que si se pierde alguno de esos servicios, terminan por perderse otros.

Por la misma línea opina Martín von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas. Según dice, la conservación y el mantenimiento de ecosistemas no deberían apartar las posibilidades de desarrollo. No obstante, aclara, este no puede ser extractivista.

“Cada vez necesitamos menos la minería. Si diseñamos bien, podemos reciclar el oro y los minerales que requerimos para construir y hacer aparatos. Podemos funcionar con lo que ya sacamos, el oro no es una necesidad vital”, expresa el investigador, para quien las posibilidades que ofrecen las plantas medicinales y la reforestación, por ejemplo, tienen muchas opciones para hacer desarrollo económico.

“El reto será buscar soluciones del siglo 21, donde sea posible un desarrollo sostenible con las herramientas que ya tenemos”, concluye, pese a que existen otras visiones más radicales.

Julio Fierro, geólogo con una visión crítica de la minería, considera que “en el extractivismo de objetos biológicos, desafortunadamente, no hay puntos medios”.

Lo que ha resultado de su investigación es que la extracción de un objeto que no tiene posibilidades de renovarse en escalas de tiempo humanas no debería sacarse de la tierra o el agua.

No obstante, teniendo en cuenta que en la Amazonia hay poblaciones habitando y dependiendo de unos recursos para la subsistencia, “cabe resaltar que en escalas de agricultura indígena o campesina sí se puede hablar de renovabilidad y hay opciones de uso y aprovechamiento”, dice.

De la tala al cambio climático

El proyecto Terra-i, un sistema de monitoreo en tiempo real que ha permitido detectar las pérdidas de vegetación natural a partir de 2004, encontró que en los últimos ocho años el área de estos países presentó una pérdida de cobertura vegetal de 541.931 hectáreas, algo así como tres veces la superficie de Bogotá.

Aunque Perú y Venezuela tienen las tasas más altas de deforestación en sus territorios, preocupa que en los últimos años Colombia tenga la evolución más alta de esta problemática (117%) y se perfile, después de Perú y Venezuela, como uno de los tres países con mayores niveles de destrucción de los ecosistemas amazónicos.

La consecuencia más difícil de visualizar por esta pérdida es el cambio climático. De acuerdo con Chase Sova, del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, la creciente industrialización, además de un floreciente sector de los biocombustibles, amenazan el servicio de regulación climática que aporta la región para el mundo. “Esto puede conducir también a un mayor riesgo de los recursos genéticos de plantas, en particular variedades locales cultivadas y silvestres de árboles frutales, y muchas especies silvestres como la yuca silvestre y los fríjoles, básicos para los indígenas”, concluye.

Además de estos impactos, a Higgins le angustia que las actividades extractivas en áreas protegidas se está implementado con débiles coordinaciones entre instancias de los estados y con legislaciones para áreas protegidas que carecen de actos constitucionales.

“Es urgente corregir esto, con colaboración y gobernanza en conjunto, pero incluso hay un tratado de cuencas transfronterizas que ningún país ha firmado ni ratificado”, asevera.

Un territorio ingobernado Pese a que el 17 % de la selva amazónica ha sido destruida, grandes áreas se mantienen en buenas condiciones y requieren, según el informe de WWF, una gobernanza comunitaria.

No obstante, la división del territorio es enorme. Para Edwin Agudelo, del grupo de Ecosistemas Acuáticos del Instituto Sinchi, incluso es errado en los discursos hablar de Amazonia compartida, cuando hay una sola, “que desafortunadamente se fragmentó política y administrativamente, pero que tiene amenazas que afectan a todos, no a uno o dos países”.

Con esto, varias zonas quedan sin presencia estatal, lo que según Christian Poirier, director de Programa de la organización Amazon Watch, vuelven agravan todavía más el ya existente tráfico de drogas, armas y recursos naturales, y ponen en riesgo la integridad de los pueblos indígenas, particularmente de los aislados.

La región además sigue sin peso político en los 8 países y el territorio de ultramar, con la característica de que todos ven en Brasil una potencia que define las prioridades e intereses, sin interesar si muchas veces el énfasis de su visión de desarrollo es el aprovechamiento de recursos, y muy poco la conservación.

Así lo considera Carlos Ariel Salazar, coordinador del Programa de Investigación en Dinámicas Socioambientales del Sinchi, para quien, la Amazonia no está en el centro de las preocupaciones de los Estados, y termina siendo un campo donde se hacen unos desarrollos inconvenientes, porque no hay quien asuma responsabilidad para manejar tales porciones de territorio.

De hecho, continúa, la Amazonia tiene muy poco peso político y pocos votantes, por lo tanto, carece de representación a nivel central, para el caso de Colombia, y las decisiones terminan por pasar por encima a las comunidades, sin su aprobación. “Sale más barato hacer una campaña en un barrio de Bogotá que en el Vaupés, y el Estado no establece modelos de intervención que recojan esas características”, añade Salazar.

11

mil años es el tiempo desde el que se registran asentamientos en Amazonia.

219

mil metros cúbicos de agua por segundo se vierten del Amazonas al Atlántico.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter