Desde Ruanda, el amargo capítulo de 1994, la humanidad no asistía a un éxodo de tales proporciones. Entonces, el enfrentamiento entre las etnias hutus y tutsis provocó un genocidio en el que 800.000 personas perdieron la vida y tres millones erraron al interior del país o a naciones vecinas.

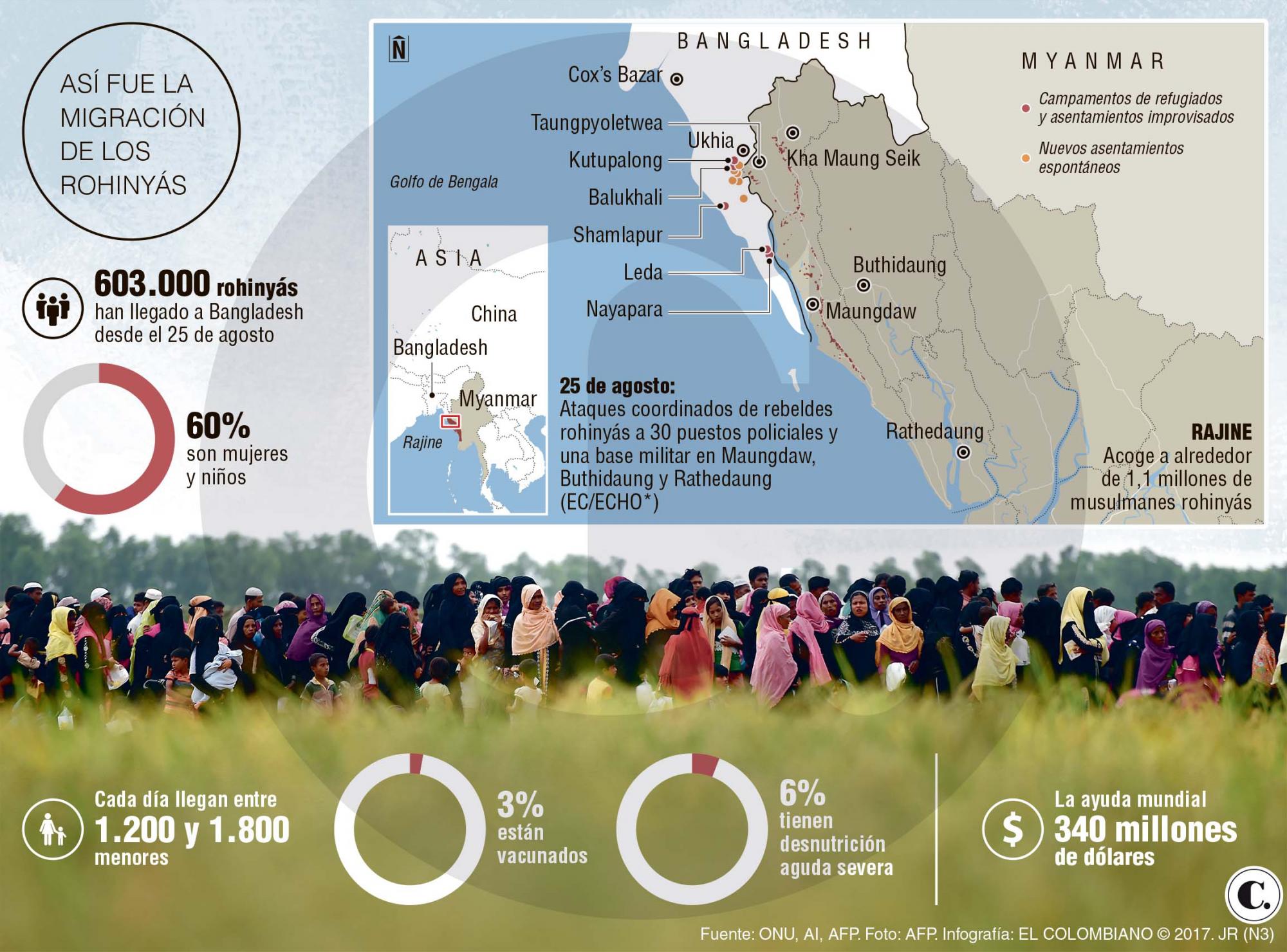

Ahora, en pleno 2017, conmociona la huida en solo dos meses de 603.000 rohinyás, un grupo étnico musulmán que ha vivido por siglos en Myanmar, país del sudeste asiático, con mayoría budista y donde se le considera “apátrida” a esa población minoritaria.

“Es insostenible. Se trata del éxodo más rápido de un solo país desde el genocidio rwandés”, expresó ayer el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, mientras pedía en Ginebra donaciones millonarias para la supervivencia de los rohinyás que llegaron desde el 25 de agosto a Bangladesh y a 400.000 más que tuvieron que huir en meses o años anteriores por la persecución en Myanmar.

¿Qué detonó entonces esta migración en masa? La organización Amnistía Internacional, que ha seguido de cerca los episodios de violencia de larga data contra miembros de la etnia, explicó en un informe de septiembre que, al no ser considerados como ciudadanos, 1,1 millones de rohinyás, concentrados en el estado de Rajine (fronterizo con Bangladesh), estaban segregados del resto de la población, no podían circular libremente y tenían un acceso limitado a la asistencia médica, la escuela y el empleo.

El pasado 25 de agosto, tras ataques cometidos por rohinyás armados contra retenes de la policía en Rajine, “el ejército de Myanmar inició una represión militar contra toda la comunidad”. El registro de Amnistía Internacional da cuenta de vejámenes contra esa población, como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales a mujeres y niñas y el incendio de más de 1.200 edificios, incluidas escuelas y mezquitas.

La versión del Gobierno de Myanmar es distinta. Aung San Suu Kyi, consejera de Estado, líder de facto del país y Premio Nobel de Paz, no reconoce los abusos militares e impidió el ingreso de trabajadores de ayuda humanitaria a la zona, argumentando que dan apoyo “al grupo armado rohinyá”.

Lo cierto es que quienes han escuchado los relatos de los rohinyás que escaparon hablan de una espantosa persecución. María Simon, coordinadora de Emergencias de Médicos sin Fronteras en Cox’s Bazar, Bangladesh, le contó a EL COLOMBIANO que miles de personas fueron expuestas a violencia generalizada y sistemática, sus pueblos fueron incinerados y muchos de sus familiares y amigos fueron asesinados, “por eso tuvieron que huir al país vecino”.

Una parte de la frontera entre los dos países es terrestre y otra, marítima. Por eso, la ruta de migración varió para unos y otros, dependiendo de su ubicación geográfica. Los que llegaron por el norte, caminando, tardaron más de 10 días en cruzar; los del sur, nadaron por el río Naf, que separa a esas naciones, o tomaron atestadas embarcaciones que en varios casos naufragaron. En el camino, detalla Simon, hubo familias que se quedaron ocultas en el bosque, esperando a que la situación mejore en Rajine o a que alguien les garantice que hay condiciones para vivir en Bangladesh.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter