Tienen el cabello gris o blanco, arrugas y angustia en sus miradas. Ocupan aceras, esquinas y muchos van por las calles arrastrando chazas, carritos o con sus manos llenas de objetos para la venta.

Si en la vida hay un “deber ser”, también existe el “no deber ser” y este podría ser el caso de muchos adultos mayores, algunos ya ancianos, que trabajan en las calles de la ciudad, expuestos al sol, los aguaceros, la inseguridad y la contaminación ambiental.

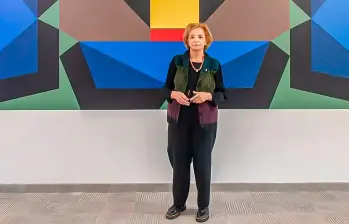

Esas marcas de lucha y sacrificio asoman en el rostro de María Albertina Ocampo, una señora de 64 años que se gana menos de $8.000 diarios vendiendo papitas, sin pensión y que tiene cuatro hijos pasando miseria en Venezuela.

Ella hace parte de los 247 adultos mayores que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín identificó en 2017 en situación de abandono.

Un recorrido por el Centro deja ver que las personas de avanzada edad trabajan en las ventas informales, sin garantías laborales, sin ingresos fijos, sin pensión y sin opción de retiro, pues si están allí, en la mayoría de casos, es porque carecieron de oportunidades.

Según la Secretaría de Inclusión Social, 786.041 personas de Medellín son mayores de 50 años, y de ellas, 412.803 tienen más de 60.

El censo del Dane 2018 reveló que por cada 100 menores de 15 años que habitan la ciudad, hay 62 adultos mayores, lo que supera el promedio de Antioquia (49,5) y del país (40). Esto evidencia un “envejecimiento” de la población que, en muchos casos, no llegó acompañado de justicia y equidad, pues abundan los adultos mayores que hoy no gozan ni siquiera del derecho al descanso.

Catalina Arboleda Góez, directora técnica del Equipo de Personas Mayores de la Secretaría de Inclusión, precisa que su dependencia les brinda auxilio económico a 13.000 personas de este rango de edad en situación vulnerable. Esas 13.000 equivalen a todos los habitantes de los municipios de Belmira y Tarso juntos. Por el lado de Colombia Mayor, en la ciudad 36.048 personas mayores se benefician de un subsidio consistente en $160.000 cada dos meses. Otras 25.019 hacen fila para recibir el auxilio, que apenas es el 9,6 % del salario mínimo legal vigente ($828.116).

Dice Bernardita Pérez, abogada constitucionalista y docente de la U. de A., que “cuando un anciano tiene que trabajar, contra su voluntad, para ganarse la vida, para sobrevivir, es porque la sociedad está postrada, con los valores invertidos”.

Fidel y una beca que quedó para el olvido

No haber hecho sino la primaria y desaprovechar una beca que se ganó para estudiar bachillerato en el Pascual Bravo le significaron a Fidel Antonio Ortiz no haber trabajado nunca en una empresa y estar en su vejez sin pensión. A sus 71 años, no se lamenta mucho por ello, pero sí quisiera descansar. “La beca no la pude aprovechar porque vivía en un barrio muy lejos y no había cómo pagar los pasajes cada día”, cuenta Fidel, que lleva 15 años de estabilidad después de varias décadas de trabajar en las ventas callejeras. Está ubicado en la calle Maracaibo, entre la Oriental con El Palo, en un puesto de variedades, que atiende en compañía de su esposa. “Poder estar acá es una bendición de Dios, porque antes me mantenía corriendo de espacio público; me ayudó un señor Guillermo del parqueadero de Corpaúl al que yo le hacía mandados y un día, de agradecimiento, me tramitó el permiso”. Su tranquilidad asombra, pues aunque es consciente de que tendrá que trabajar muchos años más y que no tiene ningún ingreso adicional al de sus ventas, se cree afortunado de, al menos, tener un puesto legal. “En mi época de joven, las empresas me contrataban por meses y me sacaban y así se fue yendo la vida, sin cotizar a nada”, dice. Afirma que le gustaría madrugar a caminar o a sentarse en un parque a charlar con amigos, pero no ve esperanza. “Lo único que tengo es salud y el pedacito de acera para luchar hasta que uno se muera”, afirma, con su mirada serena, llena de nostalgia y añorando lo que pudo ser y ya no fue.

Carmen posada, la lotera de 81 años

Si alguien tiene el tiempo marcado en la piel, esa es Carmen Posada de Jiménez. Pero no solo por las arrugas del rostro, que son notables y normales a su edad, sino más bien por un dejo de angustia que se le nota en la mirada y en las palabras. De sus 81 años de vida, ella lleva 40 en las calles vendiendo lotería en el Parque Berrío, un sitio de tradición para los que en la ciudad han ejercido esta actividad por años.

A pesar de vender la suerte, la única fortuna de Carmen ha sido la estabilidad del puesto, nada fácil en una urbe donde las autoridades persiguen todo el tiempo a los “invasores” del espacio público. Aunque puede ser paradójico que a la gente la saquen a la fuerza de dos metros de acera, donde está expuesta al sol y los aguaceros, para ella, estar allí, es garantizarse, al menos, su autosostenimiento. “Yo no tengo pensión ni seguridad social, porque apenas hice hasta de 5° primaria, entonces tener este puestico es una bendición”, afirma. La pobreza no le quitó su dignidad, pues sostiene que prefiere trabajar 12 horas diarias a que la mantengan los hijos, que tampoco tienen solvencia para hacerlo. “No voy a quejarme ni me arrepiento de estar en la calle, porque acá me va a tocar estar hasta que muera; si no, ¿de qué diablos voy a vivir?”, se pregunta esta mujer, que bendice los viernes, porque es el día en el que habitualmente vende más billetes. Hace poco le diagnosticaron cáncer y dice que no se va angustiar, “pues sería como morirme antes de que la misma enfermedad me lleve”.

Rubén Valencia, el limonero de la Oriental

Cuando debería estar en un parque compartiendo con vecinos, a Rubén Darío Valencia lo cogió la vejez vendiendo limones en una acera de la calle Colombia con la avenida Oriental. Nacido en Medellín hace 74 años, nunca se casó, pues el temor a cargar con una obligación, responder por una mujer y unos hijos, lo empujaron a elegir la soledad. “¡Qué me iba a casar si ni trabajo tenía!”, dice Rubén, que de pronto se hizo mayor y cayó en cuenta de que nunca cotizó ni a pensión ni a salud y solo hace algunos años pudo ser inscrito al Sisbén. Hace un tiempo, sin embargo, se dejó tentar por el amor de una mujer con dos hijas y se fue a vivir con ellas a lo que él llama “un ranchito” donde solo hay amor y necesidades. “Yo sé que tengo que portarme bien para que no me saquen de allí”, afirma sonriente. Tiene un aire a veterano de Cuba, con cachucha, camisa a cuadros y pantalón de dril. Las aulas solo lo vieron hasta 4° de primaria, cuando decidió salir a las calles a rebuscarse la vida. “Tomé esa decisión porque éramos 7 hijos y vi que mi papá no iba a tener para pagarme estudio, le quité un peso de encima”. Su baja autoestima la evidencia en una frase: “como no estudié, no tengo derecho a nada”. Por eso siente que en el metro de acera que ocupa hace 45 años estará hasta el último día. Su promedio de ganancia diaria no supera los $10.000. Y cada mes recibe $80.000 que le da la alcaldía. No tiene nada más que le pertenezca en este planeta de 510 millones de km2. Por eso dice, resignado, que “la única pensión mía es morirme”.

María Albertina, al calor de las papitas

Con 64 años, María Albertina Ocampo podría ser la única colombiana que espera que sus hijos le manden remesas desde Venezuela. Ella, en su tristeza, entiende lo paradójica de la situación y dice que mejor no se comunica mucho con ellos, pues cuando lo hace termina con angustia. “Nos fuimos para allá cuando era bueno, pero yo me vine cuando se puso maluco”, afirma. Y asegura que en Medellín tampoco está mejor, pues la vejez le llegó con su esposo, de 70 años, víctima de una enfermedad terminal “que se lo está consumiendo”, y vendiendo papas fritas frente a la iglesia de San José, en la Oriental. Más que el ruido y los gases tóxicos de los carros, su mayor tortura es el calor del aceite, que le quema la piel y los ojos. “Tengo una cirugía pendiente porque estoy quedando ciega”, asegura. También padece artritis, pero todo sería más llevadero si al menos tuviera un permiso para trabajar. Dice que lleva tiempo tramitándolo sin resultados. María cree que un día quedará en la calle, pues vive de arrimada con su esposo donde su suegra. “Si muere mi esposo tal vez me botan y si se muere la suegra, puede pasar lo mismo”. A veces las cuentas no cuadran: paga $4.500 de guardadero del carro, $5.000 al que me lo lleva y lo trae y $4.400 de pasajes. “y a veces no hago ni pa’eso, lo máximo son $8.000”. Pese a todo, sueña que le den una casa, la pensión de vejez y el derecho a alimentarse bien, pues pasa cada día con tintos y papitas y solo come cuando llega a la casa en las noches. “Estoy vieja, pero puedo soñar, a ver si así puedo decirles a mis hijos que se vengan”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter