El desarrollo por cualquier medio, sin alterar la estabilidad social. La máxima, una de tantas de Deng Xiaoping, líder de China entre 1978 y 1989, se repite sin cansancio en la élite política del país, 24 años después de su muerte. Incluso, esa otra parte en la que Xiaoping señalaba que el camino estaba sujeto a avance y error. La última década parece asentar la idea de que han sido más los avances que los errores, al menos en lo que concierne al desarrollo. Tanto, que ya alcanza a preocupar a Occidente.

La primera y última gira de Joe Biden a Europa a inicios de junio pasado revela un cambio de tono que en realidad es una continuidad. “Estamos viendo a un Biden que en su política exterior está siendo mucho más agresivo de lo que se esperaba”, señala Lina Luna, investigadora de la Universidad Externado, experta en China Contemporánea. “Después del gobierno de Donald Trump, Biden ha continuado la línea en la que se establece claramente un conflicto con China”.

Son varios los gestos. En Europa, China fue el tema central de dos de los discursos más importantes de Biden, el del G7 (el grupo de países conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos); y el de la Otan. En ambos, el presidente estadounidense se refirió a la potencia asiática como un “desafío sistémico” y un “riesgo” para el mundo. El tono ha impulsado en medios internacionales la hipótesis de que estamos en una nueva Guerra Fría.

Miedos del pasado

En las escuelas de Chicago de los años 90 se aprende qué es el darwinismo social. Los jóvenes estudiantes agradecen a sus hermanos soviéticos la liberación de ese viejo Estados Unidos que no servía. “Ahora podemos unirnos a ellos en un mundo de hermandad socialista”, dice uno de ellos en la pantalla, durante alguno de los primeros capítulos de Amerika, la miniserie que llegó a los televisores norteamericanos durante 1987, justo al final de la Guerra Fría. En ella EE. UU. ha sido invadido por la URSS. Duró siete capítulos, apedreada por los críticos que la tildaron de poco realista.

“Llamar Guerra Fría a lo que sucede entre China y Occidente es desconocer lo que está pasando”, asegura Luna, “es suponer que China quiere imponer un gobierno y sistema económico específico en el mundo, como en algún momento lo quiso hacer la Unión Soviética. No hay ningún indicio de que China tenga el más mínimo interés en exportar su modelo económico y mucho menos su sistema político”. Existen por lo menos dos razones que podrían permitir creer esta hipótesis.

Una de ellas es histórica. “China dice que su experiencia la obliga a no buscar un camino de imposición”, explica David Castrillón, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y docente de la Universidad Externado, “los chinos recuerdan que hace siglo y medio fueron víctimas de la semicolonización e imperialismo occidental y japonés. Ellos son muy conscientes de su estatus como la única potencia del sur global: un país que era pobre y que hoy ya no”.

La otra razón es económica. “A China le interesa que el mundo se mantenga en una vía de desarrollo que pueda garantizar su cadena de suministros, cualquiera que sea ese modelo de desarrollo. Que haya países que le compren y que haya países a los que pueda comprar lo que necesita. China siempre ha sostenido que su modelo es único y que solo le sirve a ella, un país con más de 1.400 millones de personas”, explica Luna. Entre la razón económica e histórica se escurre una tercera vía, la política.

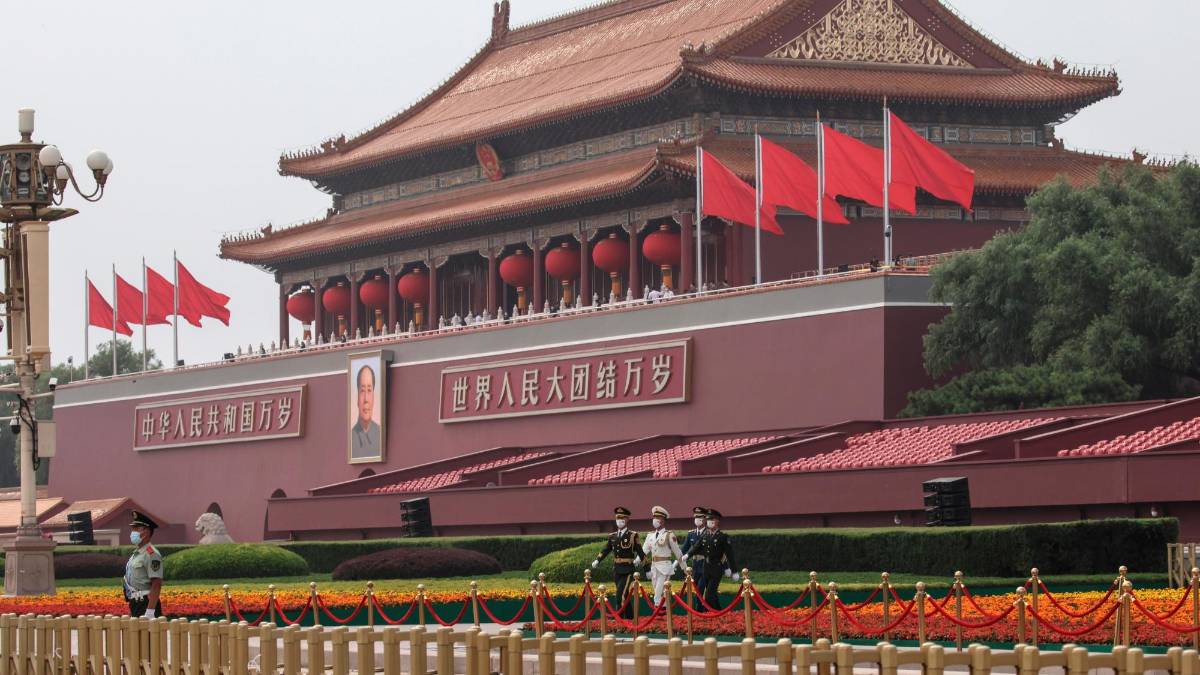

“Justo en el año en el que el Partido Comunista está cumpliendo 100 años, a China le interesa ser el ejemplo silencioso”, señala Camilo Defelipe Villa, docente de estudios de área y de política exterior de Asia Pacífico de la Pontificia Universidad Javeriana, “mostrándose como un modelo económico y político diferente al de Occidente que ha sido exitoso. Eso es indudable, así lo indican las cifras”.

Durante los últimos 40 años China se ha ubicado como el gran motor de la economía mundial. Un informe publicado por el Buró Nacional de Estadísticas del país señaló que mientras la nación aportó un 1,1 % al crecimiento económico global de 1961 a 1978, ese porcentaje creció a 15,9 % de 1979 a 2012. De 2013 a 2018 la cifra anual promedio fue de 28,1 %. El impacto internacional está en completa sintonía con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del gigante asiático.

En 1952, el PIB de China era de 30.000 millones de dólares. En 2020 fue 15,42 billones de dólares, un incremento de más de 400 %. “El crecimiento de su economía le ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza extrema, uno de sus mayores y más significativos logros”, agrega Defelipe. La administración oficial cifra en más de 800 millones de personas las que han logrado salir de ese estado monetario en 43 años. “Lo que hoy estamos viendo no es una Guerra Fría como la que vivió el mundo con la Rusia comunista”, acota Luna, “es una guerra comercial”.

La economía, la clave

Tras siete años de negociaciones, la Unión Europea y China firmaron un pacto comercial histórico en diciembre de 2020. Bruselas logró que Pekín permita el ingreso de empresas europeas a su país sin medidas discriminatorias, entre otros compromisos en materia de derechos humanos. Lo hizo pese a que el entonces presidente electo norteamericano había pedido poner en pausa el acuerdo. “Lo cierto es que no hay un frente común y mucho menos una agenda entre Europa y EE. UU. frente a China”, zanja Defelipe. La economía es el mayor obstáculo.

China es el principal socio comercial de la UE. Superó a Estados Unidos en esa posición en 2020, según la agencia europea de estadísticas, Eurostat. La institución señaló en febrero de 2021 que el volumen comercial de la UE con el país asiático alcanzó los 586.000 millones de euros en el año de la pandemia, en comparación con los 555.000 millones de euros en la relación con EE.UU. “El peso de China en la economía europea y global hace imposible mantener con ella una confrontación económica”, señala Castrillón, “lo logró con una economía socialista de mercado”.

En la línea de desarrollo por cualquier medio, la dirigencia del Partido Comunista construyó un modelo de mercado con fuerte presencia estatal. “Cuando muere Mao Zedong (1976), los chinos entendieron que si seguían en una lucha ideológica entre si comunista o no, China estaba destinada a otra guerra civil. Lo que hacen es des-ideologizar el asunto: no se va a discutir el gobierno del Partido Comunista” explica Luna, “y como el partido busca el desarrollo del país, todo lo que haga, independientemente de que sea capitalista, es comunista. Así lo justificaron”.

China tiene un Estado que influye en las decisiones económicas por medio de la planeación o de las empresas estatales, un sector que representa cerca del 40 % del PIB. “A diferencia de un libre mercado completo, el Estado chino tiene una presencia mucho más fuerte en su economía que el común occidental”, señala Castrillón, “la característica fundamental de la economía china es ese balance, coordinación y articulación entre las dos: el Estado y el mercado”. Algo que incluso no se aleja completamente de los planes que está impulsando Biden en el marco de la reactivación económica de Estados Unidos en la era post-pandemia.

“Por ejemplo, la inversión en infraestructura millonaria que Biden está impulsando en su país, al igual que un plan para promover nuevos sectores de la tecnología”, agrega Castrillón. Aún así, y pese a pequeñas similitudes, la economía china tiene otras diferencias. Los cinco grandes bancos del sistema financiero chino son estatales.

“Los bancos reciben presiones más o menos explícitas para conceder préstamos a las grandes empresas propiedad del Estado y a los proyectos favoritos de las autoridades políticas regionales o locales”, escribe Juan Carlos Martínez, investigador del Observatorio Chino de la Universidad de Málaga, “como consecuencia de ello, las pequeñas y medianas empresas privadas tienen muy difícil su acceso a préstamos por lo que tienen que recurrir a instituciones informales a un tipo de interés elevado”. En China tampoco existe la tierra privada.

“A la larga, es una economía capitalista con una alta injerencia de un Estado que tiene unas metas específicas, que le da la capacidad, por ejemplo, de decir acá se está creando un monopolio, no se puede, o esa empresa se está comiendo a otra, hay que detenerla”, explica Luna, “esto le ha bastado y servido para ser la segunda economía más importante hoy, algunos incluso ya la ponen como la primera. Y eso le preocupa a Estados Unidos, que por décadas ostentó ese lugar”.

Una preocupación que no necesariamente es compartida por todo el mundo. “La gran diferencia entre la postura norteamericana y europea es que los segundos ven a China como un competidor y los primeros como un rival”, finaliza Defelipe. “Esa guerra comercial, sin embargo, no puede salir bien. Si Estados Unidos continúa aplicando políticas proteccionistas, se quedará solo”, agrega Castrillón, “tendrá que aceptar que China hace parte del mundo”.

100

años de existencia tiene el Partido Comunista chino, fundado el 23 de julio de 1921.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter