El providenciano Lenito Robinson-Bent mueve —lentas— las manos. Las palabras también son lentas. En él la historia del Caribe es un coágulo: habla en inglés —la lengua que los esclavos aprendieron de los amos blancos—, en español —el idioma enseñado a la fuerza en las escuelas de San Andrés y Providencia— y en francés —aprendido en sus años en Francia—.

Además de esta solvencia lingüística, Lenito tiene un rasgo más insólito: es el fundador de una literatura regional. Su libro Sobre Nupcias y ausencias es la primera publicación de una bibliografía de un nacido en el archipiélago colombiano.

Lenito no conocía Medellín. En la edición de su ópera prima tuvo mucho que ver el poeta Jaime Jaramillo Escobar. Tal vez visitar la ciudad —para la feria La Propia— sea una forma de ajustar cuentas con el pasado.

***

En la Colombia continental conocemos muy poco de San Andrés y Providencia...

“San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un territorio muy particular, no solo por su situación de insularidad, también por su historia y su cultura. La isla fue colonizada por ingleses. En los tiempos de la colonia, a veces estaba en manos de ingleses, a veces en manos de españoles. Fue poblada por ingleses —llegados alrededor de 1631—, después llegaron los esclavos. Allí se producía algodón, madera de cedros con la que se reparaban los barcos.

De ese mestizaje provenimos todos los nativos. Por eso hablamos un tipo particular de inglés, el inglés caribeño. Los esclavos que llegaron no vinieron de la misma región, tuvieron que aprender el inglés de los amos. Es un inglés distinto, pero es el que se habla en todo el Caribe de colonias inglesas.

Alrededor de 1926, empezó a llegar el español con el arribo, creo, de los capuchinos. Ellos llegaron —eso dijeron— con la intención de culturizar, de integrar las islas a Colombia. Apenas hasta ese momento nosotros empezamos con el español. Fue una época muy polémica porque los que llegaron para esa supuesta integración no tenían la idea de mantener un equilibrio entre el inglés y el español sino que el español reemplazara al inglés”.

¿En cuál idioma se siente más a gusto?

“Yo pienso y sueño en inglés. Estudié idiomas y literatura, trabajo como traductor. Escribo en tres idiomas, pero inicialmente escribí en español porque en ese momento vivía en Colombia. Hacerlo era lo más lógico si pensaba en una posible publicación. Manejo el inglés, el español y el francés. A veces me preguntan cuál es el más útil y responder eso es difícil”.

***

Lenito recuerda una anécdota que sintetiza el peso del colonialismo, resume las medidas arbitrarias de poderes ciegos y lejanos. De niño, para ir al baño del colegio, debía aprender de memoria una fórmula: “Permiso para ir al excusado”. Ante la dificultad de hacerlo bien, Lenito aguantaba las ganas, cruzaba las piernas. ¿Por qué le era difícil? Hasta el momento de llegar a la escuela su mundo estaba construido con los sonidos del inglés.

¿Qué recuerda de sus primero años en el colegio, de esa adaptación al español?

“Cuando llegué a la escuela sabía leer un poco en inglés, porque mi abuela me enseñó a leer en inglés. Ella me enseñó en los libros que la colonia inglesa lo utilizaba en África y en el Caribe. Llegamos a la escuela y la maestra hablaba en español porque esa era la norma. Nosotros no entendíamos nada. Fue muy difícil esa época. Tomó tiempo entender qué era lo que estudiábamos. Cuando llegué a San Andrés —a hacer quinto y sexto de bachillerato— tuve un español más práctico, más espontáneo”.

¿En cuál lengua descubrió la literatura?

“Primero empecé a leer en inglés, después en español. Con lo poco que alcanzaba a ganar en dinero vendiendo cocos lo gastaba en libros de literatura. Cuando llegué a San Andrés ya había leído en español gran parte de la literatura latinoamericana de la época. Había leído a García Márquez, a Cortázar, a Carpentier, a Benedetti. Además, tuve la suerte de tener amigos —no eran nativos— que tenían biblioteca y me prestaban los libros. Leía en español, en inglés. Cuando salí de la isla, después de sexto de bachillerato, llegué a la universidad en Tunja y ya tenía un bagaje de lecturas. También tenía la inclinación por la literatura”.

***

Lenito utiliza una imagen para hablar de su vocación literaria, del momento en que decidió ser escritor. Habla de un desbordamiento de la lectura. Tantas páginas leídas terminan a la postre convertidas en el abono de la escritura. Se escribe porque antes se ha leído. Aunque no es una ley inexorable, el lector quiere replicar en otros los estremecimientos estéticos que ha vivido.

¿Cómo fue el proceso de escritura de Sobre nupcias y ausencias?

“Los bosquejos que hice en San Andrés los retomé en Francia: separé el material de demolición. Empecé a escribir un cuento detrás de otro. La verdad, no los escribí con la intención de publicarlos. Cuando ya tuve el libro listo, regresé a Bogotá. Trabajé en un documental sobre la educación de la isla, estaba encargado de parte de la historia y del guión. Mi amiga me preguntó si tenía algún escrito. Le dije sí, tengo un libro de cuentos. Se lo pasé y no volví a preguntar nada. Me dijo que iba a ver qué se podía hacer. La verdad, a mí se me olvidó.

Un domingo, muchos meses después, recibí una llamada en Bogotá. Alguien al otro lado de la línea preguntó por mí. Me habló en lágrimas de emoción, me dijo: yo soy Jaime Jaramillo Escobar. Me dijo que había leído el libro, que había leído muchas veces un cuento titulado ‘Dile que me morí de vieja’. Me dijo que con ese libro había que hacer algo. Quedé perplejo. Yo pensaba que ese cuento no servía para mucho, que no era bueno”.

El cuento lo narra una voz que copia el dictado de una mujer mayor. El cuento es el octavo en el índice del libro —incluido por el Ministerio de Cultura en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana—. El cuento constituye la primera entrega de El propio folletín, la publicación oficial del Festival que trajo a Medellín a Lenito. El cuento le da voz a una región muy visitada, pero poco conocida

LOS MÚLTIPLES ROSTROS DE LAS PALABRAS

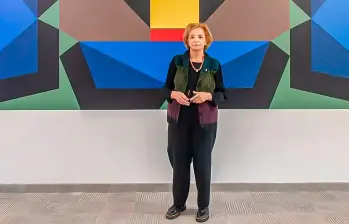

La artista visual y comunicadora social Fiorella Ferroni tiene un particular interés por los vínculos entre el lenguaje y las cosas. Las palabras detonan imágenes distintas en la cabeza de cada quien: una palma puede ser, al tiempo, una planta de espigada figura y una parte de la mano de un ser querido. De esa polisemia lingüística y visual trata su libro Desordenario ilustrado polisémico, editado por Tragaluz.

¿Cómo descubrió el arte?, ¿cómo supo que la ilustración era su camino?

“Tiene mucho que ver con mi infancia. A lo largo de mi infancia tuve muchos familiares que estaban relacionados con el arte, con el diseño también. Desde muy pequeña, mis padres me inscribían siempre a talleres de pintura, de teatro. Todo era muy corporal y muy de expresión con las manos, y desde ahí empezó esa afinidad hacia el arte. Cuando llegué a la universidad me fui por el énfasis gráfico y descubrí la ilustración, que fue lo que me apasionó en su momento y en lo que me he especializado. Me gusta mucho la ilustración en particular porque siento que es una de las maneras más poéticas de traducir las palabras y el contexto, lo que nos rodea, a una imagen sin necesidad de representarlo de una manera literal”.

¿Cómo la ilustración se enlaza con la poesía?

“En la ilustración hay algo que es muy importante: darle voz propia a la imagen, separándola un poco del texto. Es decir, el texto nos brinda una información, pero una buena ilustración es también la que logra aportarle un poco más de información a ese texto. Y una de las herramientas para eso es la poesía, o lo que más particularmente se denomina tropos literarios o figuras literarias, pero pasados al lenguaje visual. De repente uno puede hablar de metonimias, símiles, sinécdoques, pero a nivel visual. Y este tipo de asociaciones que se dan en la poesía a través de como símiles, metáforas, también se pueden traducir en la parte visual y es allí donde encuentro ese juego de poesía del que hablo”.

Hablemos de Desordenario ilustrado polisémico...

“Ese libro surgió como proyecto de grado de la maestría que estudié en Portugal, que era sobre proyectos editoriales específicamente. La verdad es un libro muy honesto porque encierra las cosas que más curiosidad me han producido en el tiempo que llevo trabajando en la ilustración: los juegos del lenguaje y la imagen.

Todas las imágenes están hechas en collage manual y también digital. Es un libro que busca cuestionar un poco el diccionario. A mí me parece que el diccionario es un libro maravilloso. Creo que es el mejor juego que se han inventado. Es algo que todos deberíamos seguir, y nos dice ciertas cosas como de manera muy categórica y lógica, que permite que nos entendamos y nos comuniquemos. Pero al mismo tiempo, si nos ponemos a pensar, cada uno al leer una definición va a generar un pensamiento diferente al otro”.

Si pudiera sintetizar en una imagen su trabajo de artista, ¿cuál sería?

“Una imagen, un collage muy sencillo que creé en un taller con un ilustrador que admiro muchísimo. La imagen es un personaje rarísimo, una yuxtaposición de elementos que proviene de diferentes lugares y se junta en una misma superficie, tanto en la parte del lenguaje como en la parte de la ilustración. Se trata de una suerte de lagarto mono”

LOS LIBROS INFANTILES, DISPOSITIVOS DE LA DIVERSIÓN

La profesora española Ana Garralón ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la literatura infantil y juvenil. En ese trayecto ha publicado antologías —Si ves un monte de espumas y otros poemas: antología de poesía infantil hispanoamericana— y libros de consulta para los académicos —Historia portátil de la literatura infantil (2001) y Cervantes, guía para jóvenes—. Ha escrito para diversos medios internacionales, entre ellos la revista mexicana Letras Libres. También asesoró al Gobierno de México en el diseño de un plan de lectura, que tuvo vigencia entre 2000 y 2006. Garralón fue una de las invitadas internacionales a La Propia, la feria de editoriales antioqueñas.

¿En qué momento descubre que en el gran mapa de la literatura su camino es el de la literatura infantil?

“Tuve un clic muy claro: fui una lectora muy tardía. En mi casa no había libros. Comencé a leer con trece años, un poco por rebeldía, por encerrarme en mi habitación. Estudié magisterio (docencia) y allí había una asignatura opcional, que era literatura infantil. Me inscribí en ella y descubrí que eso era lo mío. Fue el momento de juntar un gusto particular con la lectura con algo profesional”.

Hablemos de la idea que concibe la literatura infantil y juvenil como una literatura menor...

“Había pasado la época franquista en España cuando comencé. Cuando estuve en esa asignatura y comencé a leer de manera autodidacta mucha literatura infantil. España hacía un esfuerzo por ponerse al día en literatura infantil. Se traducía lo mejor del mundo. No tenía en ese momento la impresión de que era una cosa menor. Eran catálogos que tenían trescientos títulos de literatura infantil y juvenil: Alfaguara, Espasa-Calpe. Los editores trataban estos libros con el mismo cariño que trataban la literatura. Esta idea de que es una cosa menor viene muchas veces de los propios escritores, de los creadores. Y luego hay gente que escribe literatura juvenil porque piensa que es algo más fácil. Esto es un error. Es muchísimo más difícil escribir para niños que para adultos. Viene de varios lados. Hay libros buenos y hay libros malos, y ya está”.

Hablemos de su libro sobre Cervantes y El Quijote...

“Sí, hice una biografía de Cervantes, pero muy apoyada en su obra. Es una guía que circula en institutos. Este trabajo me permitió leer la obra de Cervantes, que conocía poco y mal. La leí de joven, pero sin la atención que se tiene cuando se escribe sobre ello. Y, por otro lado, también es la vida del personaje que escribió la obra. La vida de Cervantes es muy interesante: muchas cosas de su vida personal se reflejaban en su obra. A mí me encanta siempre hacer esos enganches de lo que rodea la obra. No es un análisis literario, es más bien el contexto y la persona y darles importancia a estas cosas”.

¿Cómo se ve en España la producción de literatura infantil y juvenil de Colombia?

“No se ve. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha crecido mucho la edición local. Esto tiene muchas explicaciones: desde 2000 los autores empiezan a privilegiar los sellos locales. Los autores locales publican en sus países porque los reciben mejor, los llevan a las escuelas, sus libros circulan. Cuando publicaban en España, los libros de autores argentinos, por ejemplo, no circulaban en Argentina. La edición latinoamericana no llega a España, mucho de lo que se hace en España tampoco llega a América Latina”

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter