Los socios del Club Unión ofrecieron un pomposo baile después del estreno de la película para celebrar su éxito. La cinta, compuesta por trece rollos y que duró poco más de dos horas, fascinó a los espectadores que rebosaron el Teatro Junín ese 6 de agosto de 1925. La alta sociedad antioqueña vista en pantalla, mujeres y hombres de la élite medellinense actuando en escenas de una historia de amor y sus dramas, grabada en los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus alrededores. Los ricos de la época facilitaron sus casas y fincas con charcos y cafetales y caballerizas, y se prestaron ellos mismos para personificar hasta a los extras.

Señoras, señores y señoritas de la aristocracia de entonces actuaron incluso como monjas, mineros, cafeteros, ordeñadores y mendigos en la trama del romance entre Lina y su novio Álvaro, al que se oponía don Bernardo, el padre de la joven. Entonces, huyeron en tren hacia Puerto Berrío, con destino a Barranquilla. Pero ella se arrepintió y se devolvió a Medellín, tras lo cual él se dedicó a la minería y después se vio involucrado en un asesinato que no cometió. Cuando Lina se enteró del destino de su amado, conocedora de la verdad, testificó a su favor en el juicio y lo salvó de ir a la cárcel. Terminaron casados en una opulenta boda, con beneplácito del suegro.

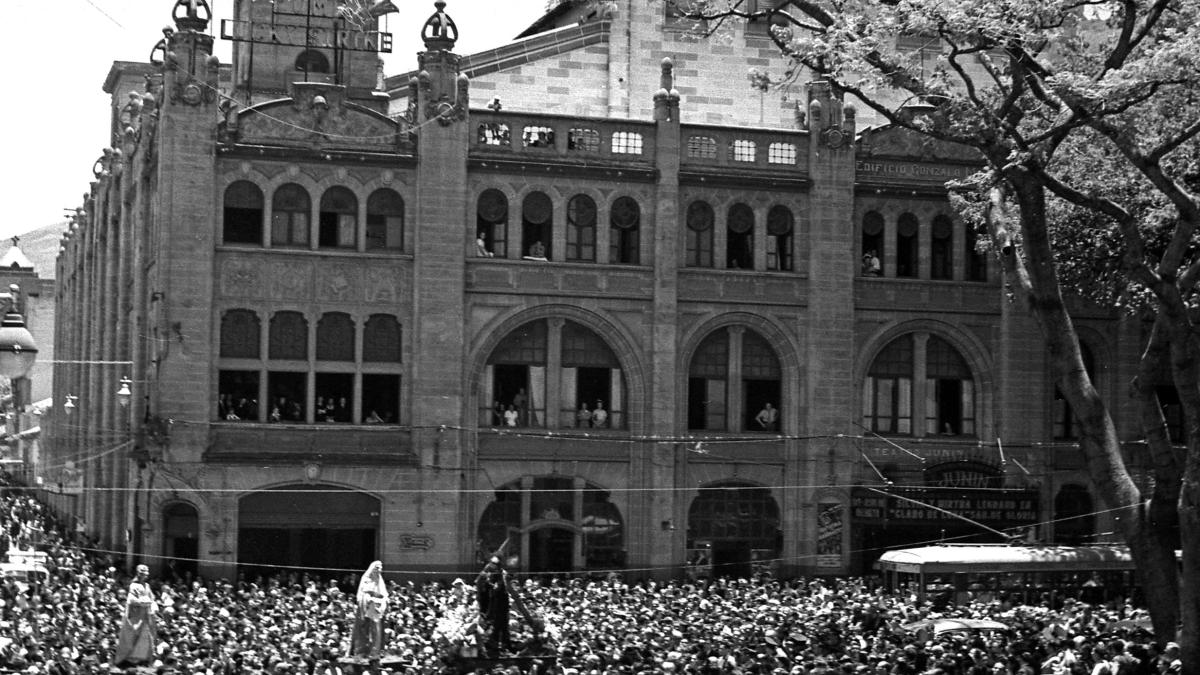

Esta es, en insultantes cortas palabras, la trama de Bajo el cielo antioqueño, considerada la primera película argumental hecha en Medellín, y que goza de gran relevancia en el cine mudo colombiano; algunos dicen que es la más importante filmada en el país antes de 1940, en términos de características cinematográficas y calidad. “El estreno en el Teatro Junín fue apoteósico”, relató un testigo, cuyas palabras fueron retomadas por Edda Pilar Duque en su libro La aventura del cine en Medellín.

Lea: El cacique que desafío a los españoles ‘revivió’ en el Cerro Nutibara

Todos los periódicos hablaron del filme, llegaron a decir que esas imágenes posicionarían en el mapa de forma definitiva a la aldea que era entonces la ciudad. Cuentan en los registros de esos días que casi no hubo habitante que se quedara sin ver la cinta, y hasta la presentaron en horario vespertino para las familias que no podían ir de noche por estar de luto o por problemas de salud. Se proyectó hasta el 18 de septiembre de 1925.

Aunque la película se lanzó en simultánea en los tres teatros de la ciudad —los otros dos eran el Bolívar y el Circo España—, el Junín se constituía como el más simbólico para verla. A la obra fílmica y a la arquitectónica las unía un creador, el hombre visionario que impulsó grandes proezas en Antioquia, entre ellas la del cine en la Medellín de los años 20: don Gonzalo Mejía. El que invirtió una fortuna para traer la aviación al país, el que fundó la primera empresa de taxis de la ciudad, el que se volvió conocido por su insistencia en construir una carretera al mar y hasta hizo una expedición a lomo de mula por los agrestes caminos para demostrar que se podía abrir la vía.

Lea también: Medellín cumple 350 años: aquí diez hechos que marcaron nuestra historia

Don Gonzalo —que en su película interpretó a Bernardo, y su esposa Alicia Arango a la enamorada Lina— era un loco de las ideas de progreso que obsesionaban a la élite a la que él pertenecía; un empecinado y persuasivo personaje que logró recoger dinero para producir ese largometraje, que fue como una oda a la vida ideal antioqueña de entonces, a la belleza de los paisajes y al prestigio de los grandes almacenes, bancos y empresas que quedaron inmortalizados en la cinta, dirigida por Arturo Acevedo. Ese hombre fue el mismo que le dio a la ciudad tal vez su más impresionante joya arquitectónica: el edificio Gonzalo Mejía, que albergaba al imponente Teatro Junín y al Hotel Europa, ubicado en la llamada “mejor esquina de Medellín”, en el cruce de toda la avenida La Playa con el pasaje Junín.

Fue esa edificación una locura más de don Gonzalo, quien convenció para que aportaran dinero en la inversión a Nemesio Camacho, Camilo C. Restrepo, Harold B. Maynham y los hermanos Di Domenico, empresarios del mundo del espectáculo, quienes luego se encargarían de contratar una orquesta para ambientar las películas silentes y quienes además tenían especial interés en la construcción, porque necesitaban un lugar propio para hospedar a sus divas de la farándula, y allí lo iban a tener. Cuando aseguraron el dinero para la obra, don Gonzalo le encargó los diseños a Agustín Goovaerts, ese arquitecto belga que trazó para Medellín, con impronta europea, tantas edificaciones urbanas. Y el Teatro Junín fue la joya de la corona; ocupaba casi todo el edificio, dicen que era la más moderna de sus creaciones en la ciudad y una de las más bellas de Latinoamérica.

El teatro fue inaugurado el 4 de octubre de 1924 —un año antes del estreno de Bajo el cielo antioqueño—, dotado con cuatro mil asientos que perduraron casi medio siglo en la que fue la sala de cine más importante para los medellinenses, y la cual gozaba de alta reputación y múltiples halagos. Una mole hermosa en cuya construcción participaron unos doscientos obreros, que tenía casi cincuenta palcos amplios, cien lámparas, un enorme telón de terciopelo, cinco entradas, un escenario de 15,5 por 21 metros, camerinos distribuidos en dos pisos. El Junín era un espectáculo por sí mismo.

Pronto se convirtió, como consta en recortes de prensa de la época, en escenario de presentaciones de ópera, ballet, zarzuela, opereta, teatro hablado, comedia clásica, orquestas sinfónicas, agrupaciones corales, conferencias, grupos de danzas, musicales, conciertos. Dice Eliana Castro en su texto “El último poeta del Coltejer” que por las tablas del Junín pasaron compañías de ópera de España, Italia y Brasil; la Orquesta Sinfónica de Nueva York; los cosacos de Ucrania; los ballets folclóricos de Chile, Rusia y México; Roger Wagner, Libertad Lamarque, Agustín Lara; y que sus muros albergaron “concentraciones femeninas del liberalismo, conferencias de poetas y reuniones de decenas de presidentes colombianos”.

También le puede interesar: ¿Cuál es la historia de Horizontes, la obra de Francisco Antonio Cano?

Y fue escenario de cine por excelencia. Desde películas mudas —como Bajo el cielo antioqueño o la italiana La sombra, con la que fue inaugurado— hasta las más modernas que proyectaron en cuarenta y tres años de existencia; allí se vieron en Medellín las primeras producciones hollywoodenses. Era, pues, una edificación que reflejaba, a comienzos del siglo pasado, la imagen del sueño burgués de la élite que residía en el centro de una ciudad para entonces con cien mil habitantes. Hablar del Teatro Junín es hablar de don Gonzalo Mejía, ese “héroe de extraña leyenda”, como lo llama Duque, de cuyas aventuras en Estados Unidos y Europa se conversaba mucho, al que la alta sociedad medellinense le creía sus ideas y empresas, pese a los fracasos y a la quiebra por la que también pasó.

“Es mi gran obra. A ella le he consagrado toda mi energía. Mi alma toda palpita en esa arquitectura monumental. No sabe usted la lucha tan agobiadora que he sostenido aquí durante año y medio (...). La desconfianza del ambiente era una resistencia que tenía que vencer con remos poderosos. Se necesita ser un desorbitado como yo lo soy para vencer, obsesionado por mi sueño, la barrera y el abismo que se oponían. (...) La obra educadora de los teatros, la labor estética que llevan a cabo, hacen crecer el nivel intelectual y artístico de la ciudad. Este edificio hará de Medellín una ciudad”, dijo don Gonzalo en entrevista con el periódico La Defensa el día de la inauguración del Junín.

Tenía casi cuarenta años don Gonzalo cuando esa que llama su gran obra abrió las puertas a un público que le guardó fidelidad al teatro por tres décadas. Murió don Gonzalo en 1957 sin saber que su adorado y emblemático Junín caería diez años después para darle paso a una idea distinta de progreso en Medellín. No le tocó ver los anuncios sobre la venta por 8.281 pesos, en pública subasta, de los “edificios y terrenos de 5.444 varas cuadradas” que conformaban el emblemático lugar. El teatro proyectó su última función de cine el primero de octubre de 1967 con Arizona Colt, una película de vaqueros, también italiana como la de la inauguración.

EL COLOMBIANO reseñó ese día que el teatro caería “por obra y gracia de la pica demoledora” que derrumbaría el edificio “para dar paso a una nueva y moderna construcción arquitectónica”. La firma Demoliciones y Reformas, que ya había tumbado otras edificaciones, haría el procedimiento. “Está encargada de no dejar piedra sobre piedra de lo que fue el histórico Teatro Junín”, agregó el diario. La caída del teatro es aún calificada como un gran desacierto frente a la preservación del patrimonio. Su muerte fue una especie de evidencia del ocaso de la gloria contada en Bajo el cielo antioqueño, que cobijaba a una élite que tenía al centro como vividero y punto de encuentro: la Catedral Metropolitana, Junín, el Astor, el Club Unión.

Para cuando el Junín caía, en octubre de 1967, los ricos miraban a otras zonas de la ciudad, y allí, donde se erigió un monumento arquitectónico, como lo fue el teatro, se construyó otra proeza, otra idea de progreso que se imponía en medio del auge de la industria textil y del desarrollo comercial: el edificio más icónico de Medellín hasta la actualidad.

En 1968, la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) lanzó un concurso privado con casi una veintena de los arquitectos más prestigiosos de la época para que se idearan el que sería el rascacielos más alto del país hasta 1977. En el imaginario medellinense ya no se miraba a Europa, que inspiró otrora bellas edificaciones, sino a la arquitectura de Estados Unidos, que impresionaba con sus rascacielos. Era un guión que seguían las grandes empresas de Colombia: hacerse conocer y recordar, demostrar su emporio a través de las fachadas de sus sedes.

El diseño ganador fue el de la simbólica forma de aguja, ideado por Raúl Fajardo, Germán Samper, Aníbal Saldarriaga y Jorge Manjarrés. Dijeron los jurados que nunca pasaría de moda, y razón no les faltó, si se mira hoy en día la importancia persistente de ese edificio que terminaron de construir en 1972. La imagen del progreso llegó de nuevo a la capital antioqueña, esta vez con una estructura vertical de 147 metros y un área de cuarenta y dos mil metros cuadrados, localizada en la mejor esquina de Medellín, pero con un tercer acceso por Sucre; dotada con treinta y seis pisos de oficinas, cuarenta y cinco locales comerciales y ciento cincuenta parqueaderos privados; con mil escaleras desde la base hasta el último piso. Unos siete mil obreros participaron en la construcción, en la que se usaron tres mil toneladas de hierro, veinte mil metros cúbicos de concreto, dos mil ventanas y quince mil lámparas.

“Las agujas gemelas del edificio, como un símbolo, se yerguen airosas en el paisaje de Medellín”, rezaban anuncios con los que ofrecían locales y oficinas. Lo pintaron como una ciudad completa dentro de la ciudad, con vida propia representada en bancos, servicios de comunicaciones, teatro, restaurante para cuatrocientas personas, aire acondicionado, nueve ascensores, cuatro escaleras eléctricas...; una verdadera vitrina moderna, signo de pujanza, para cualquier negocio.

Afirmaron que ese edificio iba a ser para Medellín como el Obelisco para Buenos Aires o el Corcovado para Río de Janeiro o la Plaza España para Madrid. Y ahí ha perdurado como el ícono de la ciudad, para propios y turistas, desde hace ya cincuenta y tres años, diez más que lo que duró el Teatro Junín. Sobrevivió el Coltejer pese a ignorar durante su construcción la creencia de la época, especialmente difundida en Estados Unidos, de que era mala suerte tener un piso 13, que era mejor pasar del 12 al 14. “La nuestra es una torre sin agüeros”, dijeron entonces.

Que sobreviva y se mantenga como emblema paisa es formidable, aun cuando esconda la vergüenza de haberse erigido donde antes quedaron solo las ruinas de un tesoro arquitectónico, cultural y social de la historia de Medellín que nunca debió perecer bajo la misma idea de progreso que le dio vida.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter