Cuestión de sobrevivencia

Por: Íñigo Montoya

Otra saga salida de un best seller llega al cine. Siempre causa desconfianza esta fuente. Normalmente son historias esquemáticas que aplican muy bien las fórmulas ya probadas con el gran público. Además, las condimentan con de todo un poco: aventura, acción, efectos especiales, historia de amor, bellos especímenes como protagónicos y un cuento ejemplarizante.

Pues esta película tiene todo eso, y aún así, no es el producto del todo artificial y rutinario que se podría pensar. De entrada engancha con un universo en cierta medida original e inquietante. Un futuro entre tecno y retro donde un gobierno, que aplacó una insurrección, condenó a parte de la población a entregar una pareja de jóvenes para que se maten entre ellos, eso mientras todo el país los ve en un descarnado e inhumano reality.

Lo primero que llama la atención es el diseño de arte, el cual logra, sobre todo en vestuario y maquillaje, hacer una propuesta que poco se parece a otras cosas vistas antes en esas proyecciones que el cine futurista hace sobre cómo se va ver la sociedad dentro de cientos de años.

Pero lo que realmente arrebata de esta cinta es que en esencia se trata de una historia de supervivencia, con todo lo que ello implica: violencia extrema, cuestionamientos éticos, batallas de fuerza e inteligencia, en fin, todo un festín de situaciones de acción, ingenio y dilemas morales. Con ese material, más la política y las conveniencias externas al juego interfiriendo soterradamente, la trama completa cobra una fuerza que se mantiene hasta el final.

La película también nos recordó la existencia de una promesa de la actuación, Jennifer Lawrence, a quien ya se le había visto llevar sobre sus hombres todo el duro drama de Lazos de sangre (Debra Granick, 2010). Sobre ella está casi todo el tiempo el lente y es su belleza y la intensidad de la trama, con los mencionados elementos que la componen, lo que hace de esta película un título a tener en cuenta para pasar un estimulante rato en la sala de cine.

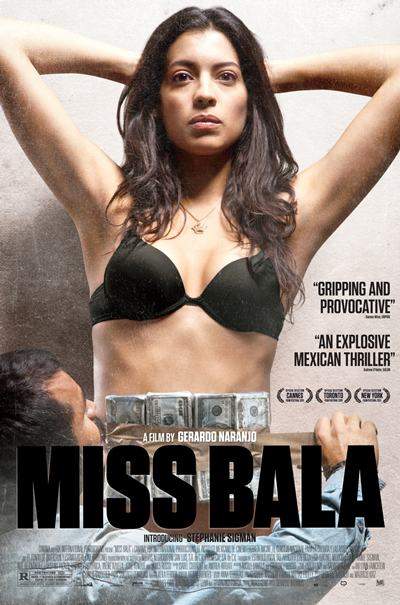

Personas de usar y tirar

Por: Oswaldo Osorio

La diferencia entre el cine de gangsters y el cine con gangsters es que el primero es un género cinematográfico regido ética y narrativamente por uno o varios personajes de la mafia como protagonistas, mientras en el segundo éste es otro personaje más que interviene en la trama. Esta película es del segundo tipo, y ahí radica su principal virtud: le interesa dar cuenta del mal momento por el que pasa hoy México con su guerra de carteles, pero no desde el punto de vista de los mafiosos.

Y es que el cine de gangsters, especialmente el de Hollywood, tiende a glamurizar y hasta idealizar a estos personajes. Incluso así lo hace El infierno (Luis Estrada, 2010), otra exitosa y bien lograda película mexicana que aborda el tema. Pero en esta cinta de Gerardo Naranjo la protagonista es una víctima de los narcos, una pobre aspirante a reina que termina atrapada en una espiral de intimidación, violencia y corrupción.

A partir de este personaje queda expuesta la mafia desde afuera pero de muy cerca. El viaje de esta joven es una azarosa travesía por el modus operandi de la mafia y un descarnado retrato de la moral que la sustenta, que no es otra que la de la arbitrariedad, la violencia y el imperativo del dinero como el valor que rige sus acciones, las cuales nunca llevan consigo el peso de la culpa.

Entonces Miss Bala nunca tiene la menor posibilidad ante ese mundo, sin alma ni conciencia, que se le viene encima. Es, literalmente, una esclava a ojos de todos y ante su impotencia. Porque no es que sea una mujer cobarde o escasa de recursos, todo lo contrario, por eso mismo es que logra sobrevivir, pero es que la fuerza de la corrupción y la moral arbitraria de estos hombres es tal que la necesitan y la toman y lo hacen porque pueden. La usan y la tiran.

El cambio de punto de vista de este universo, es decir, desde la perspectiva de una de sus víctimas, redefine la mirada de este tipo de historias y personajes. La ausencia de la violencia explícita o de drogas ya es un fuerte indicio de que su director quería concentrar su reflexión, no en lo más impactante y cinemático del tema, sino en la naturaleza de estos personajes y su efecto en las personas y el entorno.

De la misma forma, este nuevo punto de vista redefine también la narración, tanto en lo visual como en la puesta en escena, porque es la visión, podría decirse, como desde una “subjetiva subyugada”, guiada además por largos planos secuencia y un énfasis documental. Por ejemplo, la escena del cruce de armas por la frontera fue realizada con cámara robada, logrando así no solo un mayor realismo, sino que, de paso, quedó en evidencia lo fácil que es el tráfico ilegal desde Estados Unidos, el mercado que lo posibilita todo.

Sin pretensiones de tratado sociológico o de cine de denuncia, esta película de forma inteligente da cuenta de la gravedad de la situación de corrupción y violencia en México por vía del narcotráfico y todo lo que se mueve en torno suyo. Como pocas veces con este tema, las víctimas hablan del problema, aunque lo hacen en silencio, soportando y resistiendo, hasta que terminen de ser masticadas y luego escupidas.

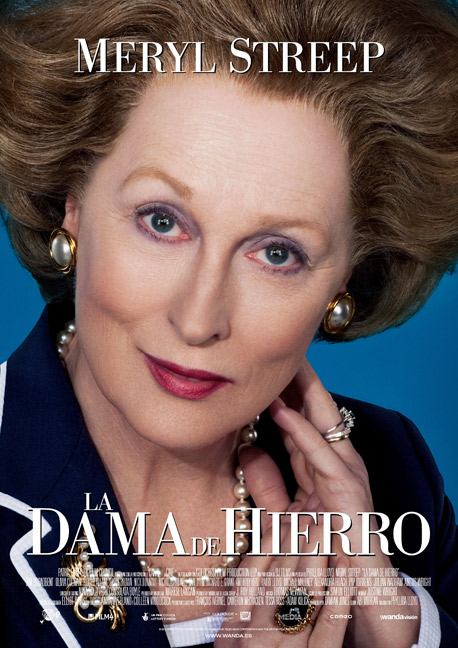

Del carácter como arma política

Por: Oswaldo Osorio

Parece difícil hacer una biografía cinematográfica sobre un personaje político sin caer en un relato denso y tedioso. Pero esta cinta plantea como base de esta historia la que podría ser la paradoja más dramática de la vida de la ex primera ministra británica: el hecho de que la mujer más poderosa del mundo durante los años ochenta, Margaret Thatcher, ahora esté sumida en la impotencia y desesperación producto de la demencia senil.

Ciertamente la película está construida de manera que el espectador siempre esté atento a la trama y a sus giros. Para eso apela a recursos harto conocidos en el biopic (biografía cinematográfica), empezando por iniciar el relato con el final de los días del personaje en cuestión y constantemente ir y venir del pasado al presente; en medio de eso, elabora un retrato intenso, hace un recorrido histórico (ayudado por el uso de imágenes de archivo, por supuesto) y adereza con episodios que ilustran la personalidad de la protagonista.

Parece enunciado peyorativamente este esquema, y en cierta forma lo es, en la medida en que recurre a una fórmula conocida. Pero por otra parte, para eso son las fórmulas, para aplicarlas porque su eficacia ya está probada. Y claro, para aplicarlas bien, como ocurre en este caso. Es por eso que, por más trasegado que esté el recurso de saltar del pasado al presente, es precisamente ese contrapunto el motor de esta cinta, el que le da el ritmo y el que hace ese permanente y significativo contraste entre la Dama de hierro y la anciana que alucina.

Nadie va aprender historia con esta película, ni tampoco va a encontrar un juicio (que sopese antecedentes, consecuencias o argumentos) sobre lo conveniente o inconveniente que pudo ser esta dirigente para el Reino Unido tras once años en el poder. Porque a la directora y su guionista, claramente, les interesa más la mujer y ese carácter que la llevó al máximo nivel de la política inglesa, ese carácter con el que gobernó al país y con el que contribuyó a tomar importantes decisiones para el mundo.

En sus planteamientos, entonces, no hay tanto un compromiso ideológico como sí emocional y personal. El hecho de mostrar a esta mujer derrotada por su enfermedad, además de recriminada y con culpa por haber puesto su carrera por encima de su familia, parece ser la forma en que toma posición la película. En cuanto al gran contexto de la política, el relato es lo suficientemente estimulante y sugestivo para que el espectador luego quiera investigar y llenar los vacíos o resolver las preguntas sobre el verdadero papel de esta mujer en la historia.

Pero por encima de todo, del retrato que hace de una figura de poder, de la indagación en su personalidad y carácter, del énfasis en las luchas de género y del relato acuciante que juega con los tiempos, lo que realmente se impone en esta cinta es el trabajo de la actriz Meryl Streep, a quien difícilmente reconocemos bajo el maquillaje, tras esa otra voz que entona y ante su transformación como la Thatcher. Solo por presenciar eso, vale la pena ver esta película.

¿Fiasco? ¿Por qué un fiasco?

Por: Íñigo Montoya

Es oficial. Esta película acaba de entrar a la lista de los grandes fiascos del cine. Lo de fiasco tiene que ver, en inglés de Hollywood, no con sus características cinematográficas sino con su recaudo en taquilla en relación con lo que costó producirla. Las cifras son: 250 millones en producción, más cien en promoción, pero solo recaudó menos de 200.

Es cierto que el cine comercial se debe medir en cifras, pero algo deja muy mal paradas estas cuentas, y es que ha habido películas terriblemente malas que les ha ido fantásticamente en la taquilla, como 2012 o Serpientes en un avión. En cambio, filmes como éste o los dos grandes fracasos de Kevin Costner (Waterworld y El mensajero), que son aceptables –incluso con muy buenos momentos- por razones desconocidas son repudiadas por el público y pasan a la historia como películas rematadamente malas.

John Carter apela a la probada fórmula de mezclar los géneros más comerciales del momento: aventuras, acción y ciencia ficción, y de hecho, consigue una mezcla balanceada e integral, sin que haya soluciones forzadas y con una argumento que lleva al espectador por la conocida del héroe que llega de otro mundo a salvar a los pueblos oprimidos. En este caso John Carter viaja del viejo oeste a Marte, donde obtiene algunos poderes, más su coraje, por supuesto. Esta la chica linda (Lynn Collins) y la historia de amor que termina motivándolo todo.

Entonces es una película que, de acuerdo con la medida para lo que fue hecha (entretener y crear imágenes espectaculares por vía de la imagen digital y los efectos especiales), resulta una cinta que no supera lo conocido pero que tampoco se queda corta en su cometido. Por eso es difícil entender qué fue lo que no funcionó con ella. Ese es uno de los grandes misterios de la industria del cine, que a pesar de las fórmulas, no existe -¡por fortuna!- una “fórmula maestra” que permita siempre ir a la fija. Esta película es la última prueba de ello.

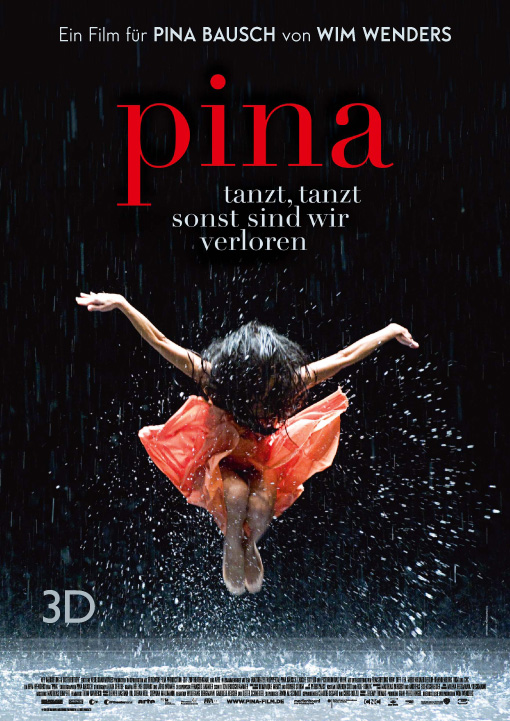

Elogio a la danza

Por: Íñigo Montoya

Win Wenders es uno de los directores de culto del cine de los años setenta. Aunque no ha dejado de hacer películas, tan buenas o mejores que las de aquella época, son sus cintas pertenecientes al Nuevo Cine Alemán las que más están en la memoria de la cinefilia.

Hablar del arte y los artistas es uno de sus gustos. En este caso se dejó venir con un documental sobre Pina Bausch y su compañía de danza Tanztheater, de la ciudad de Wuppertal, Alemania. Aunque Pina murió en 2009 y, salvo por algunas imágenes que Wenders deja ver de ella, no la vemos como el objeto presente del documental, sin embargo, ella y sus coreografías son realmente los protagonistas de la película.

Lo que sorprende es cómo el director logra hacer atractiva y envolvente una manifestación artística tan específica, la cual se diría que necesita de una cierta formación para apreciarla y acogerla. No obstante, las coreografías, los espacios que escoge para presentarlas, la siempre novedosa propuesta de cada pieza y el oficio que demuestra esta compañía, hacen que este espectáculo tenga un poder hipnótico hasta sobre el más lego de los espectadores.

La plasticidad, el color, el movimiento y los inenarrables sentimientos que estos bailarines evocan con sus cuerpos, son registrados por la cámara de Wenders. Además, como cereza de este postre visual, se decide por grabarla en 3D, una técnica que, sin duda, aumenta la carga plástica que contienen estas coreografías.

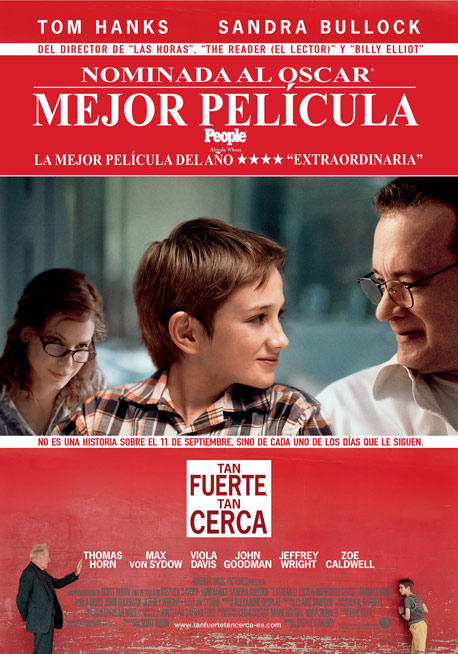

Duelo y memoria por una tragedia

Por: Oswaldo Osorio

El cine sana, decía un grafiti callejero. Es posible que esta película, en parte, esté pensada para eso. En especial para aquellos que están más relacionados con el septiembre 11 y la caída de las torres. Por tal razón, es una cinta que apela mucho a los sentimientos y a las emociones, además desde la perspectiva de un niño, y por eso está muy cerca de ser un relato sensiblero y manipulador, pero su director siempre sabe dónde detenerse para que no pase esto.

Y es que Stephen Daldry, el director de esta película, nunca ha defraudado. Billy Elliot, Las horas y El Lector son su carta de presentación. Todas ellas obras sólidas y entrañables, impulsadas por personajes atribulados y emotivos, que inmediatamente se ganan la simpatía del espectador. Estas mismas virtudes tiene Tan fuerte, tan cerca (Extremely Loud & Incredibly Close).

Basada en la novela homónima de Jonathan Safran Foer, la película nos cuenta el viaje de búsqueda y dolor de un inseguro y neurótico niño luego de la muerte de su padre. El propósito del niño es mantener la presencia de aquél trabajando en el último proyecto que iniciaron juntos, aunque todo termina siendo una excusa para acercarse más al resto de su familia y dejar ir a su padre, así como para salir al mundo y enfrentar sus temores.

Muchas películas se han hecho ya sobre el septiembre 11 y el efecto especialmente en los neoyorkinos, pero esta cinta da una vuelta de turca al concentrarse en aspectos como el duelo y la memoria. El niño que preserva el espíritu de su padre en la aventura en que se embarca y que confronta su dolor hasta llegar al límite de la aceptación, es el vehículo que usa la película hablarnos de estos temas.

El filme plantea esto a partir de una particular estructura, pues no se trata tanto de una historia con una línea argumental convencional, sino más de un relato episódico, enriquecido por flashbacks y con secuencias que, si bien se articulan orgánicamente a la narración, también pueden tener un sentido por sí solas. Lo que las une es la intensa y carismática presencia de su joven protagonista.

No es una película cerebral, sino emocional. Por eso muchos (buena parte de la crítica en Estados Unidos, por ejemplo) la han visto con suspicacia. ¿Pero de qué otra forma hacer este viaje interior hacia los adversos sentimientos que produjo esta tragedia? De ahí que lo importante aquí es identificarse con la desesperada búsqueda de este niño y lo que realmente significa, pero sobre todo, lo que finalmente consiguió y aprendió al final de su travesía emocional.